Steel Panthers World War 2 JAPANESE HQ

Schneider CA1 (スペイン)

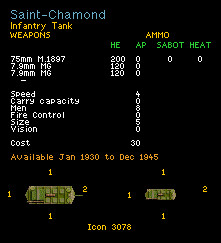

Saint-Chamond

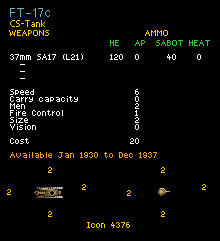

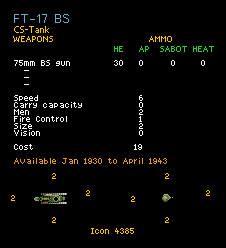

FT-17c / FT-17m / FT-17 BS

NC1(NC-27) (日本)(満州国)(中国)(ポーランド)(ギリシャ)

NC2(NC26/27) /M.28 (ユーゴ)(ポーランド)(ギリシャ)

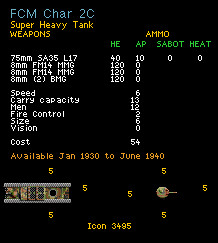

FCM Char 2C

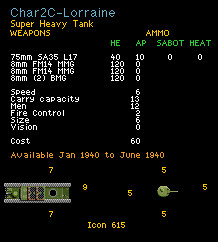

Char 2C-Lorraine

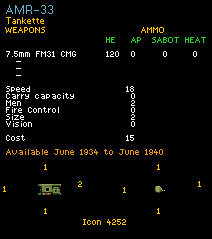

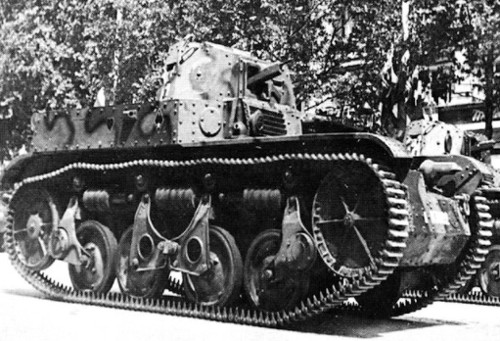

AMR 33

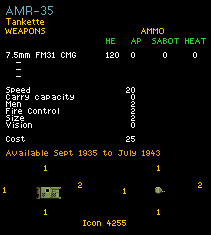

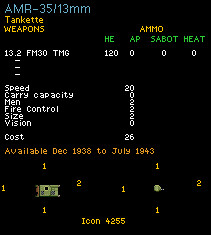

AMR 35 / AMR 35 ZT1 13mm

AMR 35 ZT2 / ZT3

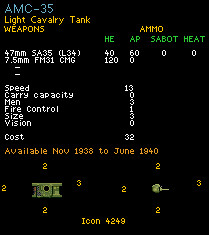

AMC 34 YR / AMC35 (ベルギー)

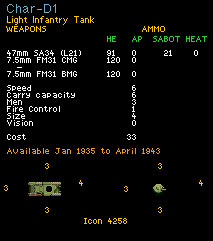

Char-D1

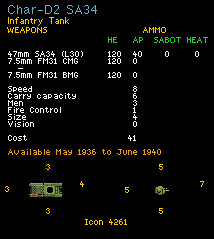

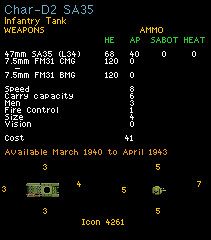

Char-D2 SA34 / SA35

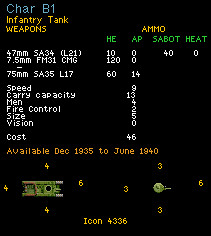

Char B1 / Char B1 bis (ドイツ)

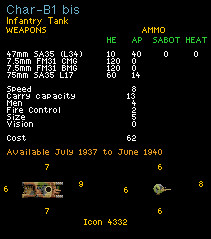

Char B1 ter

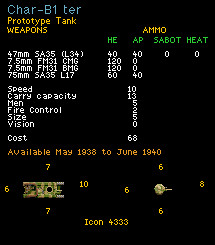

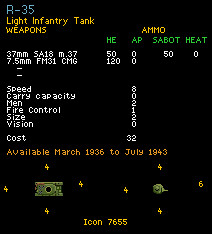

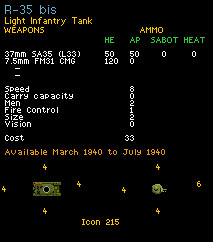

R-35 / R-35 bis (ポーランド)(ドイツ)(ユーゴ)(イタリア)(ブルガリア)(ルーマニア)

R-40 (ポーランド)

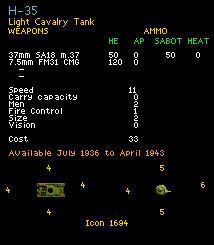

H-35 (ドイツ)

H-39/SA18 / H-39 (ドイツ)(ブルガリア)(ユーゴ)(イタリア)(ポーランド)(ハンガリー)

FCM 36

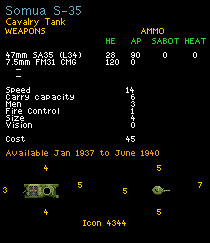

Somua S-35 (ドイツ)(イタリア)(ユーゴ)

イギリスのマークⅤ、ホイペット、ドイツのA7Vと共にWW1に作られた戦車で、2019年のアップデートで登場したユニットです。

フランスで初めて作られた戦車は「シュナイダーCA1」で、この戦車は1916年から400輌が生産されました。

ゲームではスペインに登場します。

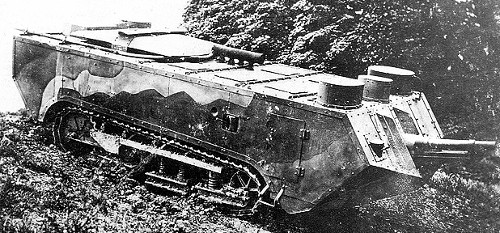

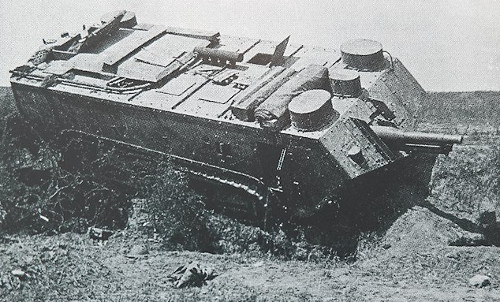

「Saint-Chamond」(サン・シャモン突撃戦車)に話を戻しましょう。

上記の「シュナイダーCA1」を作ったシュナイダー社は、重砲の牽引用に作った車輌を改造し、装甲板取り付け、武器を搭載させ突撃砲のような戦車を作りました。

主砲に75mm野砲を搭載し、前後左右に機銃が4挺(ゲームでは2挺)

装甲値は前面が2、そのほかは1

速度は12km/h、移動力4

1916年に生産が始まり377輌が作られました。

初陣は1917年5月、16輌のサンシャモン突撃戦車が前線に投入されましたが、塹壕を越えられないという足回りの弱点が露呈してしまい、15輌が撃破されました。

その後の戦場にも「シュナイダーCA1」「ルノーFT17」と共に投入されていますが、目立った戦果は記録されていません。

名前こそ突撃戦車ですが、対戦車用としての運用ではなく野戦砲に対する攻撃のために使用されました。

そのためか戦場では非常に多くの車輌を失っています。

WW1のフランス戦車は対戦車戦闘はありません。

エンサイクロペディアは「グリーン」の国から、購入はいつでも可能です。

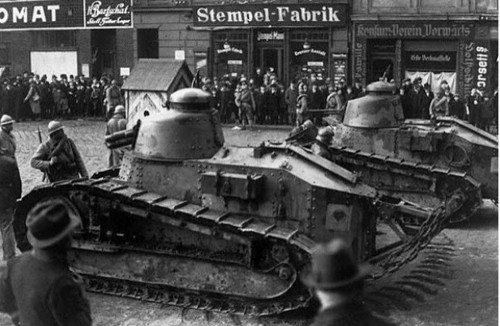

WW1中に作られた戦車の中では革新的な戦車がこのルノー FT-17です。

歩兵科の軽戦車

革新的と言うのは、当時イギリスやドイツで作られた戦車はWW2の戦車からはほど遠い物でしたが、このルノーFT-17は形だけでなく、戦車内の構造などもWW2の戦車の基本形とされました。

その特徴が

全周旋回砲塔を採用

機関室と戦闘室を分離

今となっては当たり前ですが、この当時は革新的でした。

1917年に試作車輌が完成、すぐに生産が始まりました。

生産数はWW1期に2700輌、その後も生産され全体では約4000輌が作られたと言われています。

安価だったのと、シンプルな構造だったことで大量生産が可能になりました。

ルノー社はこの後もシュナイダー社の「シュナイダーCA1」や「サンシャモン突撃戦車」のような少数の重戦車ではなく、多数の軽戦車を作り出していくようになりました。

FT-17には2タイプが生産されました。

FT-17c 主砲に37mmSA18砲を搭載した型

これは全体の60%の量

FT-17m 初期はホッチキス8mm機関銃を搭載していましたが、1930年代に7.5mm M31機関銃に換装されました。

(ゲームでは7.5mmM31を搭載しています)

全体の40%

速度は20km/h、移動力6

装甲値は全て2

乗員2名!

FT-17 BS は75mm榴弾砲を搭載型

生産は40輌のみ

1918年の「第三次エーヌの戦い」で5月31日に初めて戦場に投入されました。

WW1で数的有利を活かした機動戦でルノーは活躍したことで、WW1後、世界の国々がルノーFT-17を購入することになり、ベストセラー戦車となりました。

日本、ベルギー、チェコスロバキア、ポーランド、ルーマニア、スペイン、フィンランド、オランダ、ユーゴスラビア、中国、ギリシャ、ブラジルなどが購入しました。

(購入の詳細はそれぞれの国で紹介します)

WW2が始まった時点でフランス国内には2000輌ものFT-17がありましたが、ドイツ軍との戦いでは戦力にはならず、一部はマジノ線のトーチカ砲などに使用されました。

ドイツ軍は1700輌のFT-17を鹵獲し「PzKw FT-17 730(f)」と名付け使用しました。

改造型

FT-17 CWS(ポーランド)

改良型

ルノー乙型(日本)

Renault 87/89(満州国)

NC-27(中国)

Renault NC-27 (ポーランド)

Char NC1(f) (ギリシャ)

ルノーNC2

Renault M.28(ユーゴスラビア)

Renault 26/27(ポーランド)

Char NC2 (ギリシャ)

派生型

M1917(アメリカ)

FIAT3000(イタリア)

T-18(MS-1)(ソ連)

フランスでは1930年1月から1943年4月まで購入可能

ヴィシーフランスでは、1940年6月から1943年4月まで購入可能

フランスで作られた超重戦車シャール2C、またはFCM 2C

歩兵科の重戦車

WW1当時、フランスでは軽戦車派と重戦車派との間で対立がありました。

重戦車派の将軍たちは内密にFCM社で重戦車の開発を進めますがWW1は終結します。

フランスでは戦後、政治的圧力により重戦車が進められ、1921年に試作車輌FCM 1Aと9輌のFCM 2Cが莫大な費用をかけ完成。

写真を見ても分かるように、戦車史上最大の全長です。

これだけデカいとエンジン2基を搭載しなければ走ることができず、しかも1950リットルという莫大な燃料を要しました。

車輌は部隊には配備されましたが、稼動率は低かったと言われます。

エンジンがドイツ製で換装ができず、1939年のメンテナンスで2輌の部品を相互交換で廃車にし、WW2が始まったときは第51戦車大隊に8輌が配備されていました。

ドイツ軍のフランス侵攻では、2輌が故障で爆破処分、残り8輌は移動するために戦車を貨車に積載しましたが、ドイツ軍の急降下爆撃機の攻撃により線路が破壊され、その後行先が占領されたためにやむを得ず爆破処分となりました。

なんと全ての車輌が一度も戦闘を経験せずに終わっています。

10輌全てに名前がついています。

全車爆破処分された中、シャンパーニュ車だけは爆破に失敗しており、ドイツ軍により無傷で鹵獲されました。

その他、損傷の小さかった車輌もドイツ軍が引き取り修理しています。

ドイツ軍では兵器としては使用せず、砲の射撃実験の実験台に使用されましたww

主砲に75mmSA35砲

副武装に8mmホッチキスMle1914機関銃が3挺(実際には4挺)

スピード6(15km/h)

装甲値5

サイズ6(最大値)

兵士13名乗車可能

乗員が以前は11でしたが12に修正されています

10輌のFCM Char2C のうち、1輌が改造されました。

車輌番号7番の「ノルマンディー」車に追加装甲を加えました。

これはドイツ軍の対戦車砲に対して実験的に行われたものです。

前面装甲45mmから90mm、側面装甲25mmから65mmと大幅に増やしました。

この車輌の名前も「ロレーヌ」に変更しました。

車体の装甲値だけが増えています。

フランスのルノーAMR33軽戦車

騎兵科(DLM)の軽戦車

AMRは、Automitrailleuse de Cavalerie type Reconnaissanceの略で自走式騎兵用偵察車輌のことです。

フランスではFT-17とChar 2Cが完全に時代遅れの車輌となってきたこと、1934年に騎兵師団に戦車を導入したことで多くの車輌が必要になりました。

開発はルノーで行われ、試作車輌のテストを行いましたが、サスペンションに問題があり、何度も作り直しをしました。

1933年から1935年までに123輌が生産され、順次、騎兵師団に配備されていきましたが、完成した車輌も故障が相次ぎ、1935年にAMR 35が作られました。

主武器はレイベル機関銃1挺

スピード18(65km/h)

最大装甲13mm

1940年のドイツとの戦いの最初の週だけで75%のAMR 33を失いましたが、そのほとんどが故障だったとわれています。

そして6月25日には全車両を損失しました。

ドイツ軍は鹵獲した車輌を、Panzerspahwagen VM701(f)としてフランスで使用しました。

フランスのルノーAMR 35軽戦車

AMR 33の改良型で騎兵科の軽戦車

AMR 33よりも1.5トン重くなり、若干大きくなりました。

スピードも65km/hが出せて、サスペンションも改善されましたが、ルノー社が経営難に陥ったため1937年ごろから生産スピードが遅くなりました。

1936年から生産が始まり、1939年までに約200輌が作られています。

AMR 35はいくつかのバリエーションがあります。

AMR 35 ZT1

AMR 35 ZT2

AMR 35 ZT3

AMR 35 ZT4

AMR 35 ZT1には、前期型と呼ばれる7.5mm機銃搭載の型と後期型と呼ばれる13.2mm重機関銃搭載の型があります。

7.5mm機銃搭載車輌は87輌が生産されました。

13.2mm重機関銃搭載型は80輌生産されました。

主武器は7.5mmレイベル機関銃

スピード20(65km/h)

最大装甲13mm

主武器は13.2mmホッチキス重機関銃

AMR 33にはなかった無線器を搭載した車輌も作られましたが、ほとんどの車輌には無線器がついておらず、偵察車輌としてではなく、歩兵支援用に使用されました。

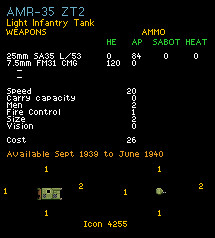

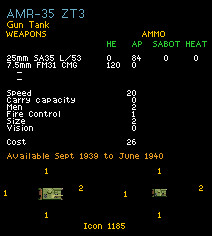

フランスのルノーAMR 35 ZT2軽戦車

車体はAMR 35 ZT1と同じですが砲塔が大きくなり、25mm砲を搭載しています。

この25mm砲は、ピュトー社で開発された25mm APX SA35という対戦車砲の車載用の砲です。

1937年から1938年までに10輌のみが作られました。

主砲は25mm SA35

機銃が1挺

フランスのルノーAMR 35 ZT3駆逐戦車

車体はAMR35と同じですが砲塔を取り外し、ZT2と同じ25mm SA35砲を搭載させました。

開発はZT2と同時に行われ、1938年に10輌のみが作られました。

AMR 35 ZT4は、フランスの植民地インドシナでFT-17に代わる車輌として作られる予定でした。

FT-17の砲塔をAMR 35に付け替えるもので、1940年までに40輌の車体が完成しましたが、フランスの降伏により現地には送られませんでした。

AMR 35はドイツ軍との戦いではAMR 33と同じく、開戦と同時に多くの戦車が失われ、全車損失しています。

ドイツ軍は鹵獲した車輌をPanzerspahwagen ZT 702(f)としてフランスで使用しました。

また一部の車輌を改造し、8cm迫撃砲を搭載させた自走砲にしていますが、詳しいことは分かりません。

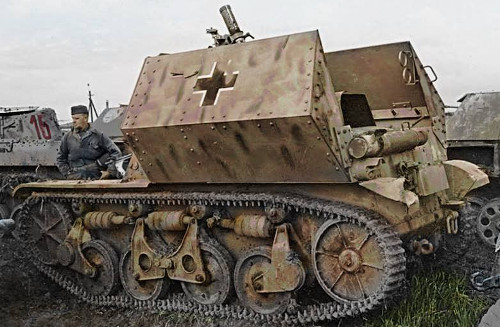

フランスのAMC 34軽戦車

騎兵科(DLM)の軽戦車

AMCは、Automitrailleuse de Combatの略で、戦闘用装甲車輌の意味です。

フランスでは1930年代になり騎兵部隊を機甲部隊とし、3つの区分をしました。

AMC 戦闘用装甲車輌

AMR 装軌式の偵察用装甲車輌

AMD 装輪式の偵察用装甲車輌

これらは全て騎兵科の戦車の区分で、歩兵科ではありません。

ゲームでも購入画面では、[AMC][AMR][AMD]という区分がされています。

AMRは、↑で紹介したAMR 33とAMR 35です。

AMDは、パナール178、165/175、LAffly 50/80などです。

AMCには、AMC 34/35の他に、AMC P16もあります。

1934年、ルノー社はAMC 34が完成させました。

AMC 34 YRというのは、「YR型」と呼ばれた車輌のことで、AMR 33の装甲を強化した車体となりました。

1935年に12輌のみが作られ、1937年にフランス領西アフリカのモロッで訓練用として使用されましたが、その後はどうなったのか不明です。

主砲は47mm SA34

機銃1挺

AMC 35は、ルノーACG-1とも言われます。

AMC 34はあまり評判がよくなく、AMC 35はAMR 35の車体を元に少し大きく設計をし直して作られ、装甲も厚くなり、重量も増加しました。

砲塔にはピュトー(APX社)の高価な砲塔APX2を使用することになり、主砲は47mm SA35を搭載させました。

設計自体は1934年に行われましたが、なかなか生産に入ることができず、1938年から生産が行われました。

生産数は戦後長い間100輌とされてきましたが、どうやら間違いであったことが分かってきました。

生産は57輌でベルギーに10輌を売却し、フランスに47輌が残ったとされています。

主砲は47mm SA35砲

機銃1挺

スピード13(40km/h)

最大装甲47mm

フランス軍はこのAMC 35戦車を配備しておらず、訓練を受けた戦車兵もいない状態でしたがドイツ軍の侵攻を受けて、急きょ12輌が戦闘に参加しましたが、ほとんどは放棄されました。

ドイツ軍は鹵獲した車輌を、PzKpfw AMC 738(f)として使用しました。

フランスのルノーD1中戦車

歩兵科(DCR)の中戦車

フランスのルノー社はWW1でルノーFT-17で革新的な開発をし、約4000輌を生産しましたが、1920年代にフランスはルノーFT-17ではなく、さらに機動性と厚い装甲の歩兵支援用戦車を必要としました。

1925年、ルノー社によって作られたルノーNC1戦車は、海外輸出用として作られ、日本にも10輌が輸出されました。

改良型のNC2と少数が生産され、さらに改良型のNC3が作られました。

これがルノーNC31です。

この戦車の名称ですが、ルノーNC1、NC2、NC3という呼び方と、ルノーNC27、NC26/27、NC31があります。

これは専門家の中でも様々で統一されていなくて、わたしも調べましたが、どこが正しいのかよく分かりませんでした。

フランス軍の歩兵用戦車として10年ぶりに開発されたNC31ですが、完成した車輌はサスペンションが悪く、全体的なバランスも悪く、また砲塔もFT-17の砲塔で窮屈だったのですが、それでも生産に踏み切りました。

その後、制式にChar D1という名称になりました。

1932年から1934年までに110輌が作られています。

最初に作られた10輌はFT-17の砲塔で、あまりにも狭く主砲を撃つのにも困難だったことから、その後からは↑のよう砲塔をAPX社のものに換装されました。

車体後部に立っている棒状のものはアンテナです。

主砲は47mm SA34砲

これはAMC 34にも搭載された砲です。

砲塔機銃と車体機銃

スピード6(18km/h)

最大装甲40mm

ゲームには後期型の砲塔がついている型が登場します。

この戦車を全く評価しなかったフランス陸軍ですが、高価すぎて廃棄するにも廃棄できず、フランス領のチュニジアに送りました。

しかし1940年5月、雲行きが怪しくなったフランスに43輌が再び送り返され、ドイツ軍と戦うことになりました。

43輌のうち、25輌は対戦車砲で撃破され、18輌はドイツ軍に鹵獲されました。

ドイツ軍では、Panzerkampfwagen 732(f)として使用されました。

フランスのルノーChar D2中戦車

歩兵科(DCR)の中戦車

Char D1の装甲を強化した改良型。

装甲を厚くしただけなので試作車輌は1933年に完成しましたが、ルノーの深刻な財政難により1936年から1937年に50輌、1939年から1940年に50輌が作られました。

最初の50輌はAPX社のAPX1砲塔で、短砲身47mm SA34を搭載。

後の50輌はAPX社のAPX4砲塔で、より強力な長砲身47mm SA35を搭載しています。

スピード8(23km/h)

最大装甲40mm

この戦車を指揮したのは後にフランスの大統領になったド・ゴール大佐です。

ド・ゴールは当時、フランスで第507戦車連隊という精鋭部隊を率いており、54輌のChar D2がありました。

しかしあまりにも故障が多く、雪にも全く対応できなかったことからドゴールを悩ませました。

ドイツ軍との戦いでは、実戦に配備された84輌のうち、戦闘で21輌を失いましたが、38輌が故障のため戦闘不可になったそうです。

フランス戦車の故障の多かったことは、日本が購入したNC1(日本名:乙型戦車)も頻繁に故障し、しかもフランス人のメンテナンスも悪かったという話があるくらいです。

ドイツ軍は21輌を鹵獲し、Panzerkampfwagen 732(f)としましたが、砲塔を取り外して使用しました。

フランスのルノーB1重戦車

歩兵科(DCR)の重戦車

1921年代はフランスは重戦車の開発に力を入れました。

FCM Char 2Cもその一つで、速度は遅くても頑丈な装甲で敵の火力を引き付け、拠点を突破する超重量の戦車が必要だということです。

重量25トン、75mm砲装備、装甲40mmという想定で開発が進められましたが、これが難しく、1929年に試作車輌がようやく完成しましたが、制式採用されるまでにここから5年がかかっています。

1934年にChar B1として採用され、名称はルノーB1ですが、ルノー社が独占したわけではなく、フランスの5社(ルノー、AMX、FCM、FAMM、シュナイダー)で製造が行われています。

1935年から1937年までに34輌が生産されました。

主砲75mm SA35榴弾砲、副主砲47mm SA34対戦車砲

機銃1挺

主砲は車体に装備され、副主砲は砲塔に装備

スピード9(27km/h)

最大装甲40mm

Char B1 bisは改良型です。

WW2のフランス戦車の中で最も人気のある戦車です。

最大装甲は60mmとなり、長砲身の47mm SA35を搭載しました。

当時、Char B1を1輌を生産するのに、Char D2が3輌作れたほど高価でしたが、1937年から1940年6月までに369輌が作られています。

B1とB1 bis合わせて約400輌が作られましたが、現存する写真はほとんどがB1 bisのもので、しかもドイツ軍に撃破された写真ばかりですw

主砲は車体に装備の75mm榴弾砲、副主砲は砲塔に装備の47mm SA35対戦車砲。

機銃2挺

最大装甲60mm

ドイツ軍の3.7cm Pak 36が全く歯が立たず、ドアノッカーとされたのもこの戦車です。

1940年5月16日のストンヌ村の戦いで、ピエール・ビヨット大尉の率いるB1 bis戦車は13輌のドイツ戦車を撃破しフランスの戦車史に名を残しました。

ドイツとの戦いでは、128輌が88mm高射砲や爆撃機により撃破され、燃料不足と故障により139輌が放棄され、稼動していたのは21輌だけでした。(79輌は不明)

ドイツ軍は鹵獲した車輌を、Panzerkampfwagen B-2 740(f)として使用しました。

フランスのChar B1 ter重戦車

B1 bisの改良型で、ter は第3番目という意味。

装甲をさらに厚くし、エンジンも換装、車体も画像を見ると傾斜角度になっています。

1938年に最初の試作車輌が完成し、1940年にも3社に試作車輌を作らせましたが、ドイツの侵攻により完成しませんでした。

武器はB1 bisと同じ

最大装甲70mm

プロトタイプとして登場します。

3社のうちFCM社が製造していた試作車輌の部品は、ドイツの占領下においてもドイツ軍の手に渡らず、秘密裏に30トン級の戦車の開発が進められていました。

フランス解放後も開発が続けられ、1946年にARL社によりARL 44という重戦車が完成しました。

このARL 44は1946年から車体のみが約60輌完成、1949年になって初めて砲塔がつけられました。

その後は1951年のパレードにお目見えしたのが最初で最後となりました。

SPWW2には登場しませんが、SPMBTには登場します。

フランスのR-35軽戦車

歩兵科(DCR)の軽戦車

歩兵科の主力戦車FT-17が時代遅れとなったため、新しい戦車が求められました。

1920年代にルノーChar D1とD2中戦車が開発されましたが、中戦車であるため、FT-17の代替としては大きすぎ、また高価すぎました。

そのため歩兵支援用の軽戦車の開発がルノー社で行われました。

1935年にドイツ軍が大規模な再編成を行ったことで、フランスも急ぎました。

300輌の発注をし、1936年から生産が始まりました。

テスト結果は決して満足できるものではありませんでしたが、ドイツ軍の再編成でフランスはとにかく数を揃えることが優先されたため、生産は続きました。

1940年までに1540輌もの大量生産が行われました。

主砲は37mm SA18

スピード8(20km/h)

最大装甲45mm

フランスが求めたのは歩兵支援戦車で、FT-17の装甲と機動力を上げたものだったこともあり、主砲は貧弱な37mmピュトー砲のままです。

1939年から若干砲身が長い37mm SA38に改造されたR-35 bis(またはR-39とも言われる)が150輌ほどが作られました。

ゲームでは37mm SA35として登場します。

スピードは遅いですが装甲は45mmと硬く、3.7cm Pak36を跳ね返しましたが、乗員が2名だったことと、対戦車に無力な37mm砲では太刀打ちできませんでした。

ドイツ軍はフランス戦後、推定843輌を鹵獲し、Panzerkampfwagen 35R 731(f)として使用しました。

またポーランド(50輌)、ルーマニア(41輌)、ユーゴスラビア(54輌)、トルコ(100輌)に輸出されました。

フランスのR40軽戦車

大量生産されたR35の後期生産型の足回りを改良、改修した車輌。

R35は走行性に欠点があったため、足回りをAMX社のものにしました。

12個の小さな転輪がついており、装甲スカートで覆われているので見分けやすいです。

車体と砲塔はR35のままで、主砲は37mm SA38を搭載しています。

1940年4月から120〜140輌が生産されました。

(生産数に関しては少なくとも130輌、多くて155輌という見解ではっきりとしていません)

走行性はよくなりましたが、ゲームではそこまで反映されていません。

車体後部にテールスキッドがついているタイプがあり、これはフランスの戦車FT-17についていたもので、塹壕などを超えるときに後ろから転落するのを防ぐものです。

フランス軍の第40戦車大隊に30輌、第48戦車大隊に29輌が配備されました。

第40戦車大隊は15輌のR35と40輌のR40でドイツ軍と戦い、9輌のR35を失いましたが、R40は損失がありませんでした。

ドイツ軍は約30輌のR40を鹵獲し、Panzerkampfwagen 40R 736(f)としました。

この車輌はドイツ軍が唯一、自走砲やその他の車輌に改造しなかった車輌で、その理由が複雑なサスペンションであったためだそうです。

ドイツ軍はフランスで使用しました。

ゲームでは、Panzerkampfwagen 35R 731(f)に登場しています。

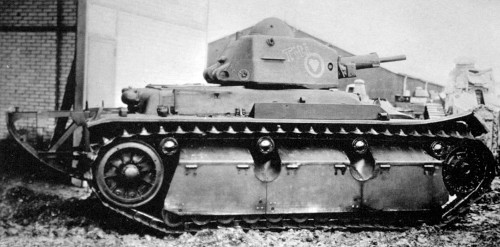

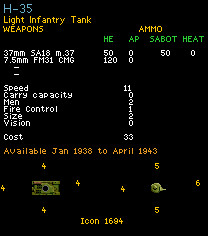

フランスのオチキス H-35軽戦車

騎兵科(DLM)と歩兵科(DCR)で使用されました。

1933年に歩兵科が新しい軽戦車の入札に14社が競合したと言われます。

フランスは戦車大国だというのが分かります。

1935年にオチキス社は試作車輌を完成させますが、歩兵科はルノーのR-35を選択しました。

せっかく作った戦車がこれで終わりかと思えたとき、騎兵科が名乗りをあげました。

騎兵科は歩兵科に比べ、戦車を購入する費用が十分でなかったこともあり、オチキス戦車を購入することにしました。

1936年から生産が始まり1937年までに生産された300輌を騎兵科は受け取りました。

H-35はR-35よりも機動性には優れていました。

主砲は37mm SA18

7.5mm レイベル機関銃1挺

スピード11(28km/h)

最大装甲40mm

安価だったこともあり歩兵科は100輌のみを購入しました。

歩兵科の生産は1938年に行われました。

性能は騎兵科の車輌と同じです。

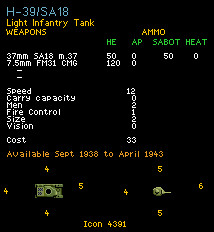

フランスのホチキスH-39軽戦車(37mm SA18装備)

H-35の速度を上げるためにより強力なエンジンを換装した車輌が作られました。

このエンジンにより最高速度36.5km/hが出るようになりました。

1938年に作られたこの車輌は、よくH-38という言い方をされますが、正しくはH-39です。

H-39には2つのタイプがあるということです。

一つは37mm SA18装備の車輌、もう一つは最新の37mm SA38装備の車輌。

37mm砲SA38は生産が遅れ、1939年ごろから作られたため、約400輌が37mm SA18砲です。

騎兵科と歩兵科、両方が購入しました。

主砲は37mm SA18

スピード12(36.5km/h)

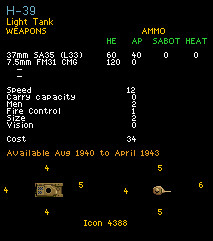

こちらはH-39軽戦車(37mm SA38装備)

画像を見ても分かりますが、砲身が長いです。

1940年6月ドイツ軍の侵攻ギリギリまで作られていました。

H-39は合計で710輌作られ、約300輌が37mm SA38装備の車輌でした。

H-39の最初の戦場はフランスではなく、ノルウェーで、1940年5月に第342独立戦車連隊に15輌が配備され送られました。

ノルウェーでは15輌中、5輌が戦闘に参加し3輌が失われました。

ドイツ軍侵攻時、フランスにはH-35とH-39が821輌ありました。

歩兵科はH-35が98輌、H-39が217輌(4月1日付)

騎兵科はH-35が276輌、H-39が252輌(5月10日付)

H-35、H-39がドイツ軍との戦いでどのような戦いをしたかは定かではありませんが、無線が欠如していたのと2名の乗員のため戦車長が射撃も全てしなければならず、ドイツ軍を相手にするのは難しかったようです。

主砲は37mm SA35

その他は同じです。

R-35とH-35は非常に似ていて、見分けがつけにくい車輌です。

(わたしは見分けがつきませんが)

ドイツ軍は約550輌を鹵獲し、Panzerkampfwagen 35H 734(f)、Panzerkampfwagen 38H 735(f)として使用しました。

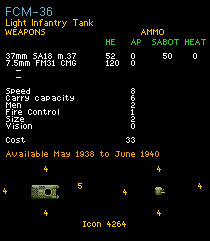

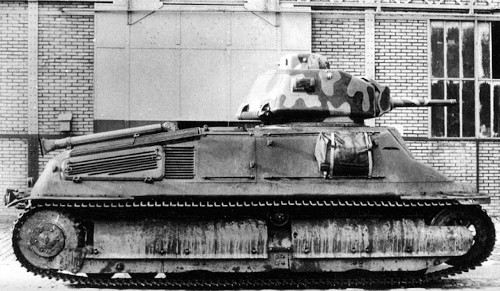

フランスのFCM36軽戦車

歩兵科(DCR)で使用

FCM社は重戦車FCM 2Cを開発した会社。

1930年代にフランス軍の軽戦車は、ルノーR35とホチキスH-35がすでに決まっていましたが、FCM社はそれらとは異なる先進的な技術による戦車を開発しました。

溶接が平版溶接で、斜めに組み合わせ傾斜角度を高めており、全体がピラミッド形状をしています。

またフランスでは初めてのディーゼルエンジンを搭載していました。

しかしそのために非常に高価になってしまい、わずか100輌しか発注することができませんでした。

主砲は37mm SA18

スピード8(24km/h)

最大装甲40mm

1939年、軽戦車大隊(BCL)の第4大隊に45輌、第7大隊に45輌が配備されました。

BCLは8月にBCCと改名され、FCM36の大隊は第503戦車連隊へとなります。

そして1940年5月13日、グデーリアン将軍の第19軍団とセダンのマース川で戦いました。

3号戦車を主力としたドイツ装甲部隊との戦いとなりましたが、3号戦車の37mm砲では貫通はされなかったものの、FCM36の37mmSA18ではドイツ戦車には全くの無力だったため、両車接近し近距離からの攻撃となりました。

第7大隊の45輌のうち、生き残ったのは16輌でしたが、生き残った車輌は全て損傷していました。

第4大隊の方は戦闘記録に残されていませんが、あのストンヌ村の戦いで多くの損失を出しています。

ドイツ軍はフランス戦後、37輌を鹵獲・改修し、Panzerkampfwagen 737 FCM(f)として使用しました。

フランスのソミュアS35中戦車

騎兵科(DLM)の戦車

騎兵科はAMR33やAMC34のような軽戦車、特に偵察用車輌の保有しか認められていなかったですが、1934年に改訂されました。

これによりソミュア社に開発を依頼、対戦車用の戦車として開発が進められました。

ソミュア社は時間をかけて試作車輌を作りテストを繰り返し、1936年に完成しました。

V8型エンジンを搭載しており、スピードはルノーChar D1やD2、B1よりも倍のスピードが出ました。

1936年に最初の50輌が作られ、1938年から大量生産がされ1940年6月までに430輌が作られました。

主砲は47mm SA35砲

スピード14(40km/h)

最大装甲47mm

1940年5月12日から行われたアニューの大戦車戦で、ドイツの3号戦車と4号戦車と戦いました。

この戦いでドイツ戦車64輌を撃破、味方は176輌のS-35を半数失いましたが、フランス軍は一応ドイツ軍を足止めすることができました

数、質ともにフランス軍は優勢でしたが、無線機と機動性でドイツ戦車が勝りました。

ドイツ軍は297輌を鹵獲し、Panzerkampfwagen 35S 739(f)として使用しました。