Steel Panthers World War 2 JAPANESE HQ

> ユニットガイド

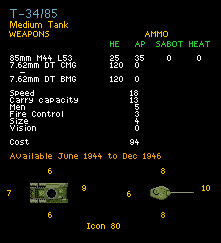

FT-17 Naaras / Koiras

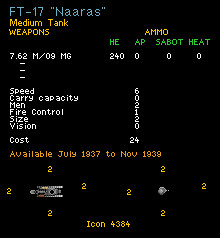

Vickers E Type B

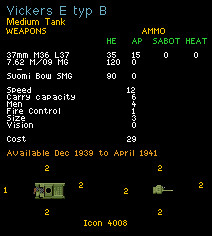

T-26E

T-26A / T-26B / T-26 M37

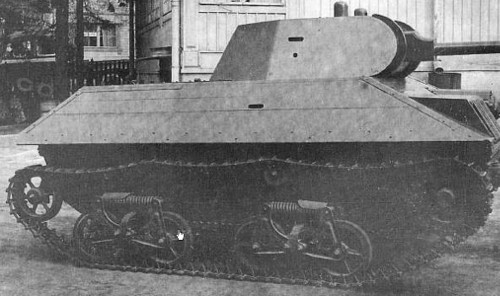

OT-133

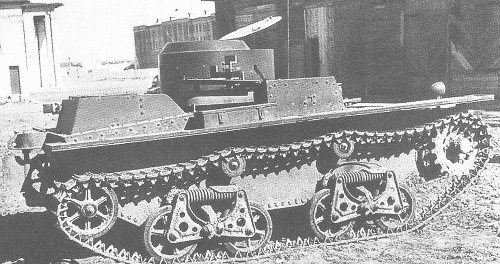

T-37A

T-38

T-50E

T-28 / T-28E

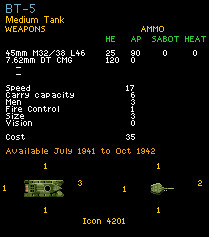

BT-5

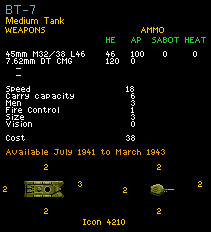

BT-7

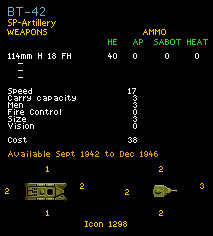

BT-42

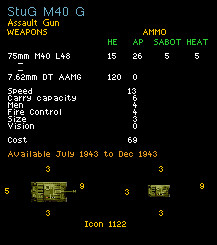

StuG M40 G

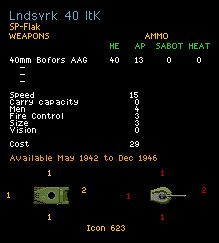

Landsverk 40 Itk

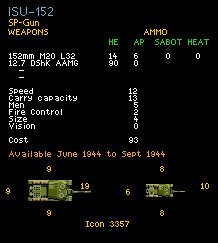

ISU-152

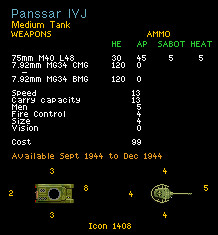

Panssar ⅣJ

KV-1A / KV-1B

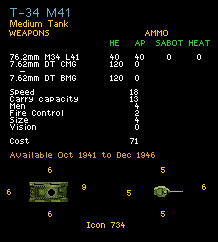

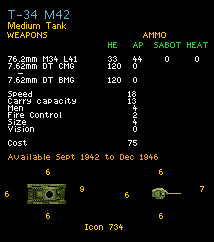

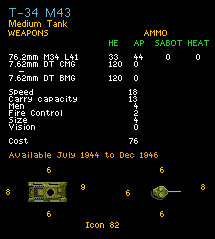

T34 M41 / T34/ M42 / T34/M43

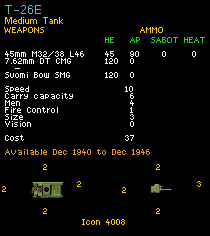

T-34/85

フィンランドが最初に使用した戦車がFT-17です。

フランスから1919年に32輌、1920年に2輌を購入しました。

最初の32輌の内訳は

14輌が37mm砲搭載型

18輌が機関銃搭載型

フィンランドでは

37mm砲搭載型を「コイラス」(オス)

機関銃搭載型を「ナアラス」(メス)

と名付けました。

購入当時は最新兵器でしたが、20年で兵器はものすごいスピードで進化していき、フィンランド軍の所有するFT-17は時代に対応していませんでした。

1939年にソ連との間で「冬戦争」が始まったとき、フィンランドがイギリスに発注したヴィッカーズ6トン戦車はまだ到着しておらず、フィンランド軍は唯一の戦車FT-17で戦うことになります。

遅いスピード、薄い装甲、威力不足の主砲、そして通信機がついておらず、フィンランド軍のFT-17は冬戦争でソ連軍に対し成果を挙げることはできませんでした。

何輌かを砲塔ブンカーで使用したそうです。

冬戦争で4輌が生き残りましたが、それ以外の車輌は全て損失してしまい、1943年には完全に廃棄されています。

(1輌は現在博物館にあります)

搭載機銃は購入当時はフランスのホッチキスM1914が搭載されていました。

しかし1937年に機銃を「7.62mm M/09-31」(7.62 ITKK 31 VKT)に換装しました。

この機銃はマキシム機関銃をラハティがルノー戦車用に改造したものです。

オス型「Koiras」は1940年4月まで

メス型「Naaras」は1939年11月まで

イギリスのヴィッカーズ6トン戦車

詳細はこちら

フィンランドは1933年にまずテスト用に1輌を購入しました。

テストの結果、フィンランドの深い雪や雪上の障害物に対しても良好だということが分かり、後期型であるType Bを32輌購入しました。

ただしフィンランドは資金の節約上、ヴィッカーズ社から主砲や無線、光学機器、工具などがついていない車輌を購入したため、主砲を自国で装備する必要がありました。

フィンランドが32輌を購入したのは1936年、そして主砲の37mm砲のライセンスをボフォース社と契約したのが1937年、しかし戦車の納入は遅れ、砲の生産も1939年11月の冬戦争までに間に合いませんでした。

結局、冬戦争中に完成したのは18輌、部隊に配備され戦闘に参加したのは13輌でした。

同軸機銃は7.62mm M/09-31機銃

車体機銃はスオミM/31短機関銃

冬戦争に投入された13輌の車輌は、1940年2月のホンカニエミの戦いに参加しましたが、5輌がエンジントラブルで戦場に着く前に離脱(後に復帰)、その後の戦いでもソ連軍の戦車に次々と撃破され、生き残ったのは7輌のみだったそうです。

フィンランドで改造して作られたT-26E

フィンランドは冬戦争(1939-1940)でソ連から大量の戦車・装甲車を鹵獲し、国内で修理し兵器として使用しました。

冬戦争で生き残った7輌とその後に完成した車輌19輌の計26輌のヴィッカーズ6トン戦車は、全て鹵獲したソ連のT-26の45mm砲に換装することとなり、改造が行われました。

そしてT-26Eと名付けました。(EはイングランドのEです)

これは45mm対戦車砲の車載用で、45mm 20-Kと呼ばれているものです。

同軸機銃にはソ連製の7.62mm DT機関銃

肝心の砲弾ですが、これも鹵獲した車輌の車内にあったものをそのまま使用しています。

スピードが12から10へ落ちています。

1941年に始まった継続戦争ではフィンランド軍の主力戦車として活躍し、WW2終結後も19輌が生き残りました。

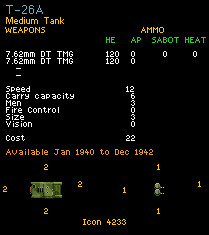

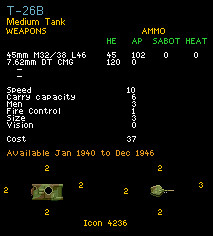

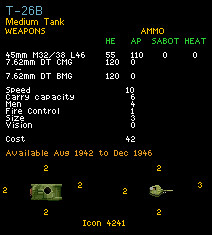

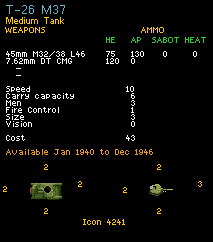

ソ連のT-26軽戦車

詳細はこちら

1939年の冬戦争前、ソ連軍にはマンネルハイム線を突破するために、848輌のT-26が部隊に配備されていました。

1939年の冬戦争、1940年の継続戦争でフィンランドは大量のT-26を鹵獲しました。

フィンランドでの名称は、

双砲塔型のM1931がT-26A

単砲塔型のM1933がT-26B

傾斜のついた単砲塔型のM1938がT-26C

全て合わせて114輌にもなりました。

フィンランドでは先に購入していたヴィッカーズ6トン戦車(Type E)と比較し研究されましたが、ソ連製のT-26には多くの問題があることが分かりました。

火炎びんの攻撃に弱くすぐに火が燃えうつること、暖房システムがなかったこと、無線機が装備されている車輌が少なかったこと、照準器がよくなかったことなどがありました。

冬戦争で双砲塔のM1931型は10輌で、継続戦争に7輌が使用されました。

後に修理・改造用の車輌となりました。

T-26Bは冬戦争で20輌、継続戦争で65輌をT-26Bと最も多い鹵獲となりました。

損傷している車輌は部品交換用とし、主砲の45mm砲はヴィッカーズ6トン戦車に換装したりと、フィンランドのたくましさを感じます。

乗員が3から4になっている車輌がありますが、これは車体機銃をつけたためです。

戦争終結時にはまだ42輌が残っていたそうです。

冬戦争ではT-26Cはわずかな数しか鹵獲されませんでしたが、継続戦争ではかなりの数が鹵獲されています。

1944年にフィンランド軍には37輌があったと記録されています。

ゲームにはT-26Cとしては登場せず、T-26 M37となっています。

データ上の違いがないため判断できませんが、多分これでいいと思います。

フィンランドは多数のT-26を破壊、鹵獲しましたが、ソ連軍から見たらこれらの数は氷山の一角のようなもので、失ってもそれを補うだけの生産能力がありました。

1940年2月には、T-26、BT、T-28合わせて1740輌が部隊に配備されていたそうです。

ソ連のOT-133火炎放射戦車

詳細はこちら

フィンランドは冬戦争と継続戦争でソ連のOT-26、OT-130、OT-133を数輌づつ鹵獲しました。

OT-26が2輌

OT-130が4輌

OT-133が3輌

フィンランド軍の戦車大隊の火炎放射小隊に配備されましたが、実際使用されたことはなく、1942年1月に小隊を解散しています。

その後、車輌は砲塔を45mm砲に改造して使用されました

火炎放射のための燃料であるガソリンとディーゼルの混合物が必要であったことから燃料不足のフィンランドでは、この兵器に対する評価、信頼は低かったそうです。

ゲームではOT-133として登場します。

ソ連のT-37A水陸両用戦車

詳細はこちら

冬戦争ではフィンランドのカレリア地方の湖の水地帯への地形に対して配備されたものと思われますが、索敵や偵察などに用いられ、水陸両用戦車としての役割は果たしましたが、多くの車輌を失っています。

T-37AとT-38合わせて435輌のうち、211輌が失われました。

フィンランドは1939年の冬戦争でソ連から29輌を鹵獲して使用しました。

スピードが12から10に落ちています。

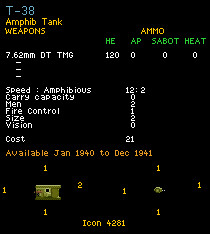

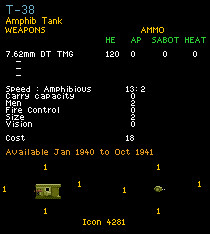

ソ連のT-38水陸両用戦車

詳細はこちら

フィンランド軍はT-37A同様、T-38も19輌鹵獲しました。

しかし戦車のスペックが低いことから、フィンランドでは実戦には使用せず、車輌を改造し仮想KV-1やT-34に見立てて訓練に使用しました。

ゲームにはなぜか2種類のタイプが登場します。

上がソ連版の方だと思います。

下は前面装甲が1になっています。

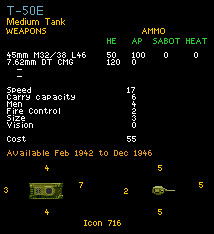

ソ連のT-50E軽戦車

詳細はこちら

フィンランド軍はソ連軍から1輌のT-50Eを鹵獲しました。

詳細は不明です。

この車輌はT-50の装甲強化型というもので、砲塔の装甲が45mmから57mmに強化されています。

フィンランドでは「Niki」というニックネームで大戦を生き延び、1954年までフィンランド軍により使用されました。

主砲は45mm M32/38

これはフィンランド軍仕様のソ連製の45mm obr.32/38です。

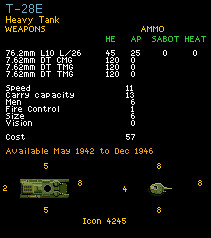

ソ連のT-28中戦車

詳細はこちら

フィンランド軍は冬戦争でソ連の第20戦車旅団から2輌、1941年8月に第107戦車旅団から10輌を鹵獲しました。

これらのうち7輌が修理され使用されました。

フィンランド軍はT-28の弱点を知っていたとされ、装甲を強化したタイプのT-28に対して、装甲の強化されていない部分を狙って対戦車砲で攻撃したそうです。

そのためフィンランド軍は独自の装甲強化を行いました。

7輌の車輌は1941年からの継続戦争で使用されました。

戦後も数輌が生き残っています。

主砲は76.2mm L10砲

ソ連版のT-28 M1938ですが、フィンランド仕様に装甲が強化されています。

またスピードも15になっています。

T-28Eは性能は同じです。

このT-28Eは1942年5月に1輌のみが鹵獲されました。

ソ連のBT-5快速戦車

詳細はこちら

ソ連軍は冬戦争(1939年-1940年)で大量のBT-2、BT-5、BT-7戦車を使用しましたが、フィンランド軍の対戦車砲と対戦車ライフルにより多くの車輌が撃破されています。

フィンランド軍は鹵獲した車輌を牽引する車輌がなかったため、BT-5を使用することができませんでした。

継続戦争が始まり、再びBT-5を鹵獲し、数輌が使用されました。

しかしフィンランドでのBT-5は、T-26に比べるとかなり劣っていると評価され、雪中での機動性はかなり悪く、燃費も悪かったため、1943年までに鹵獲した62輌のBT-5のうち、21輌は修理可能でしたが全ての車輌を廃棄しています。

主砲の45mm砲はソ連製のフィンランド仕様です。

ソ連のBT-7

詳細はこちら

フィンランド軍は鹵獲したBT-2、BT-5、BT-7を使用しませんでしたが、1941年の夏に2輌のBT-7を使用したという記録があります。

1輌はM1935(1935年製)、1輌はM1937(1937年製)です。

M1937は1941年9月5日の戦闘でソ連の対戦車砲により燃料タンクへの命中弾で炎上しました。

M1935は9月13日に故障し行動不能になりました。

この経験からフィンランド軍はBT戦車がフィンランドの地形には合わないと判断をしたそうです。

フィンランドのBT-42自走砲

1941年秋のカレリアの戦いでフィンランドは約20輌のBT-7を鹵獲、1942年6月の時点で、修理工場には53輌のBT-7があったと記録されています。

1942年春、フィンランドでは突撃砲部隊を作ることなり、突撃砲の開発が行われました。

BT-7の車体を使用し、主砲はQF 4.5インチ榴弾砲を搭載させました。

この4.5インチ榴弾砲は冬戦争のときにイギリスからもらった24門で、他にスペインから30門を購入していました。

1942年から1943年にかけて改良を含め生産が行われ、18輌が作られました。

1944年6月17日から22日のソ連軍との戦闘で8輌が失われました。

1輌はT34/85の直撃弾を受けて撃破されましたが、他の6輌は故障により自爆、1輌は溝に落ち自爆させています。

BT-42はフィンランドでは評価はよくなく、1944年7月、残りの10輌は回収され、その後1輌を除き残りは廃棄されました。

主砲は114mm榴弾砲

HE弾のみ40発の積載です。

最大装甲は16mm

ドイツの3号突撃砲G型

詳細はこちら

フィンランドでは1943年にドイツから3号突撃砲を購入することにしました。

1943年7月に10輌、8月に8両、9月に12輌が到着しました。

1944年に29輌を受け取りました。

全てG型を購入しており、F型が写っている写真はフィンランドに派遣されたドイツ軍の第303突撃砲旅団のものです。

フィンランドでは、「Sturmi」という愛称で呼ばれ、フィンランド軍の主力戦車になりました。

またフィンランドではシュルチェンを取り外したり、工具箱を追加したり、側面に装甲代わりの車輪を取り付けるなど細かい改造がされました。

1944年6月のソ連によるフィンランド攻勢(ヴィボルグ-ペトロザヴォーツク攻勢)で、カレリヤ地峡でソ連軍と戦いました。

この戦いでフィンランド軍は8輌の3号突撃砲を失いましたが、ソ連戦車87輌を撃破する活躍を見せました。

(クーテルセリカの戦いで5輌、タリ・イハンタラの戦いで2輌、ヴオサルミの戦いで1輌、それぞれ損失)

クーテルセリカの戦い(1944.6.15)はシナリオ#831でプレイすることができます。

その後、フィンランドでは車輌のスペアパーツがなくなったため、生きている車輌から部品を調達し4輌の車輌を犠牲にしています。

フィンランドではタングステン入りのAPCR弾をドイツから300発しか購入できなかったため、APCR弾は弾切れになりました。

HEAT弾は使用されました。

副武装の機銃はソ連製のDT機銃に換装されています。

スウェーデンのLandsverk L-62自走対空砲

スウェーデンのランズベルク社で作られたL-62軽戦車のAntiⅠ型はハンガリーがライセンス生産を行い、ハンガリーで40M Nimrod自走対空砲として使用されました。

フィンランドではAntiⅡ型を1942年に6輌購入しました。

AntiⅡ型は改良型で砲塔と車体が改良され、砲塔も円形になり敵機が見やすくなりました。

フィンランド軍では、ItPsv 41として運用され、1944年のソフィン戦争で一か月でソ連機を10機撃墜する戦果をあげました。

しかも6輌のうち4輌は現存し、展示されています。

主砲のボフォース40mm対空機関砲は、フィンランド軍でも使用されました。

最大装甲20mm

40 ItKという名称は、フィンランドでのボフォース40mm砲のことです。

ソ連のISU-152自走砲

詳細はこちら

1944年6月25日、継続戦争の中で起こったタリ=インハンタラの戦いでフィンランド軍により2輌のISU-152が鹵獲されたことが記録されています。

ポルティンホイッカという交差点で鹵獲された2輌のうち1輌は、戦車兵が放棄したものでほぼ無傷でした。

フィンランド軍はすぐにこの車輌をフィンランド軍が使用できるように車体番号を塗り直し、4日後のソ連軍との戦闘で使用しました。

2輌のT34/85との戦闘になり、交戦しましたが、ISU-152の放った主砲の砲弾は敵戦車に命中せず、T34/85はISU-152に体当たりをし、乗員は脱出しました。

この後、この車輌は自爆させています。

残った1輌は戦闘で被弾していましたが、フィンランド軍はこれも回収、そして全ての武器を取り除き、回収用戦車として使用しました。

現在もこの車輌はフィンランドの戦車博物館に展示されています。

フィンランド軍はISU-152を検証し、長所と短所を報告していますが、やはり砲の連射速度があまりにも遅いことをあげています

ドイツの4号戦車J型

詳細はこちら

1944年6月、継続戦争で再びソ連との戦争が始りましたが、そのときのフィンランド軍戦車部隊には3号突撃砲、T-26、数輌のT34/76しかありませんでした。

そのためフィンランドはドイツに4号戦車の購入を持ち掛けました。

フィンランドは40輌の4号戦車を発注しましたが、ドイツの戦況から、確実に受け取ることができるかは不透明である中、15輌のみがフィンランドに納入されました。

この15輌は1944年8月26日から9月1日に到着しましたが、フィンランドは9月4日に停戦、19日には終結したためそれ以上は購入しませんでした。

フィンランドの4号戦車は戦闘には参加せず、戦後は訓練用に使用され、1962年まで9輌が残り、現在は3輌が博物館に展示されています。

ソ連のKV-1重戦車

詳細はこちら

フィンランド軍がKV-1に遭遇したのは、1939年12月17日の冬戦争です。

これはソ連軍のKV-1に対する試験を兼ねた実戦投入でした。

この実戦投入は、SMK重戦車、T-100重戦車、KV-1が投入されましたが、KV-1のみが後に承認されました。

フィンランド軍は、ボフォース37mm対戦車砲がKV-1には歯が立たないため、歩兵の火器でKV-1を仕留める方法を考えました。

フィンランド軍が使用していた対戦車地雷では、KV-1の履帯を損傷されるまでには至らなかったため、地雷を複数積み重ねるか、あるいは梱包爆薬を用いることで、KV-1に対抗しました。

この結果、戦場で多くのKV-1を仕留めましたが、逆にダメージが大きすぎて、フィンランド軍が鹵獲、修理ができないほどでした。

1941年6月、継続戦争が勃発、再びKV-1と対峙することになりました。

フィンランド軍には、88mm砲がなかったため、再び対戦車地雷か、梱包爆薬で対抗し、KV-1もしくはKV-2を撃破しました。

1941年の秋ごろ、ソ連軍はカレリア地方から撤退をしましたが、そのときフィンランド軍によりKV-1Eが1輌鹵獲されました。

もう1輌は、1942年の春で、これはKV-1Cでした。

フィンランド軍は、KV-1CをKV-1Aとし、KV-1EをKV-1Bとしました。

2輌は、1942年春からフィンランド軍に配備されましたが、状態がよくなく、メンテナンスも難しかったことから生き残り、現在も穏やかな余生を暮らしています。

ソ連のT-34/76

詳細はこちら

フィンランド軍は1941年にソ連軍との戦いで、4輌のT-34/76を鹵獲しました。

そのうち最初に鹵獲したほぼ無傷の車輌には、「ソトカ」というあだ名が付けられました。

そして1944年の夏に、ドイツからT-34/76 M1943型を3輌購入しました。

ドイツからは本来9輌の納品予定でしたが、1944年9月にソ連との休戦条約が結ばれたため、残りの6輌は納品されませんでした。

このドイツから購入した3輌には、ドイツ製の無線機が装備されていました。

T-34/76はフィンランド乗員からは評判がよかったものの、予備パーツがないため戦闘で撃破したソ連軍のT-34からパーツをかき集めながら、使用しました。

フィンランド軍のT-34/76は1輌も失われず、戦後も使用され、そのうち5輌は現在も平穏な日々を送っています。

ソ連のT-34/85

詳細はこちら

フィンランド軍は1944年の継続戦争で、ソ連軍の大量のT-34/85と戦いました。

1944年6月25日、フィンランド軍の大規模な反撃で、初めてのT/34/85を鹵獲し、フィンランド軍のマークを描きこみ、すぐに使用しています。

フィンランド軍は1944年6月から7月までに、計7輌のT-34/85を鹵獲しました。

しかし主砲の85mm砲の弾薬が限られていたため、あまり積極的には使用されず、結局、1輌も失われずに終戦を迎えています。

1962年まで現役でしたが、現在は5輌が生き残って余生を送っています。