Steel Panthers World War 2 JAPANESE HQ

> ユニットガイド > 戦車1 > 戦車2 > 戦車3 > 戦車5

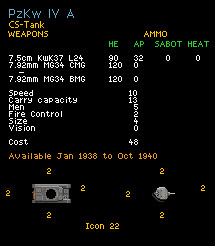

PzKw Ⅳ A

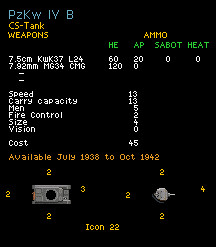

PzKw Ⅳ B

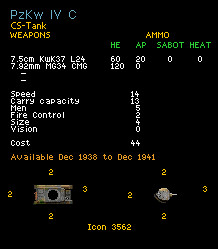

PzKw Ⅳ C

Minenraum Ⅳ C

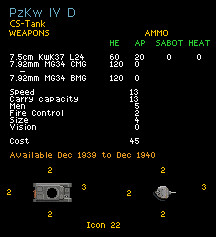

PzKw Ⅳ D

Tauchpanzer Ⅳ

PzKw Ⅳ E

PzKw Ⅳ F1 (ハンガリー)

PzKw Ⅳ F VorPanzer

PzKw Ⅳ F2 (ハンガリー)(ルーマニア)

PzKw Ⅳ G (ブルガリア)(ルーマニア)(ソ連)(フランス)

PzKw Ⅳ H (ブルガリア)(ハンガリー)(ルーマニア)(イタリア)(クロアチア)(スペイン)(ポーランド)

Mineraum Ⅳ H

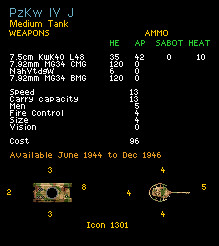

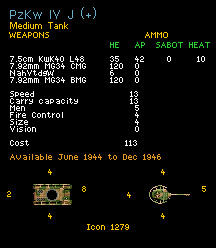

PzKw Ⅳ J / PzKw Ⅳ J (+) (ルーマニア)(フィンランド)

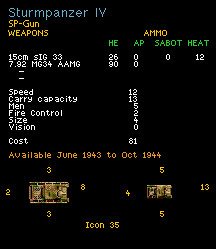

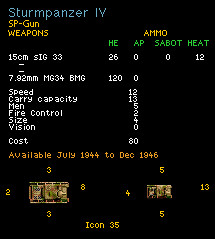

Sturmpanzer Ⅳ

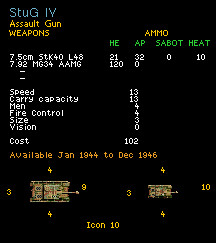

StuG Ⅳ

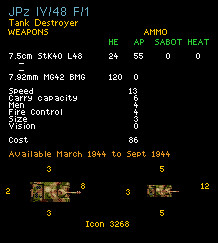

JPz Ⅳ/48 F/1

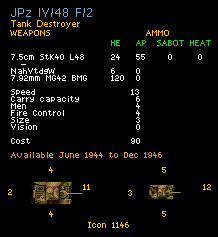

JPz Ⅳ/48 F/2

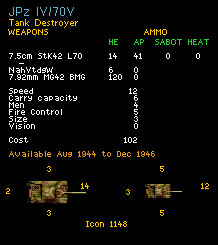

JPz Ⅳ70V (ブルガリア)

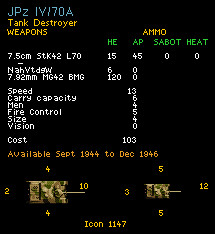

JPz Ⅳ70A

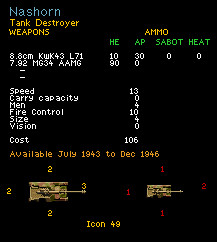

Nashorn

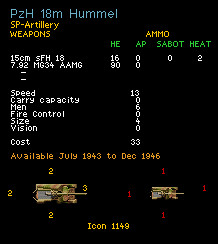

Hummel

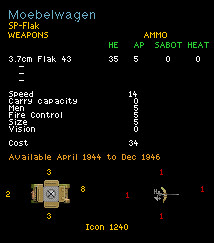

Moebelwagen

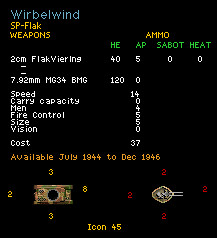

Wirbelwind

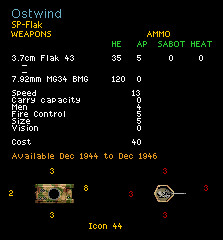

Ostwind

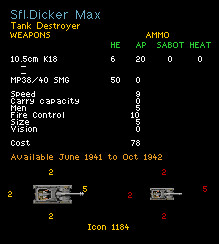

Sfl.Dicker Max

ドイツの4号戦車A型

1935年にドイツはヴェルサイユ条約を破棄し、武器の開発、保有ができるようになりました。

同年、ドイツのクルップ社とラインメタル社、MAN社の3社に競合させ、新たな4号戦車を開発することとなりました。

この競合でクルップ社が採用され、1937年から生産に入りました。

この当時、ドイツでは主力戦車は3号戦車であり、4号戦車は75mm砲を装備した火力支援の戦車でした。

A型は35輌が発注されたのみで、少数生産でした。

1939年のポーランド戦では30輌が使用され、残りの5輌はテスト用として使用されました。

その後、生き残った一部の車輌は1941年頃まで使用されましたが、薄い装甲が欠点であったため、訓練用に使用されました。

主砲は7.5cm KwK37 L24

これは短砲身の75mm砲で、A型からF型まで同じです。

副武装は7.92mm MG34が2挺

スピード10(35km/h)

最大装甲20mm

ドイツの4号戦車B型

装甲が強化されたり、他にも細部にわたり設計が変更されていますが、一番分かりやすいのは車体前面にあった機銃がなくなっていることです。

↑の画像を見ると分かるように機銃マウントがなくなっています。

1938年から1939年にかけて42輌が生産されました。

主砲は同じ短砲身75mm砲

副武装は7.92mmMG34が1挺

スピード13(40km/h)

エンジンの出力が向上したためです。

最大装甲30mm

ドイツの4号戦車C型

C型はB型を少しだけ改良したもので、ほぼ同じです。

エンジンの出力が少しあがっています。

1938年から1939年にかけて134輌が作られました。

B型とC型は1944年6月6日のノルマンディー上陸の日、ドイツ第21装甲師団の第22装甲連隊に6輌が配備されており、カーン近郊で連合軍の進軍を阻止しようと戦いに参加しましたが、8月までに全車を損失しています。

C型を改造し、6輌が架橋戦車、また地雷除去戦車、X-7ミサイル搭載車輌などが作られました。

主砲は同じ短砲身75mm砲

副武装は7.92mmNG34機銃1挺

スピード14(40km/h)

最大装甲30mm

ドイツの4号地雷除去戦車

4号戦車C型を改造し、車体の前後にローラー式の地雷除去装置を取り付けた車輌。

この車輌に関しては一応、完成はしたものの、ステアリングの問題から採用されなかったそうですがゲームには登場します。

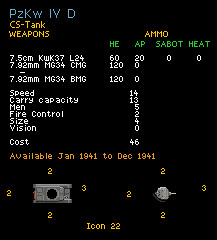

ドイツの4号戦車D型

4号戦車はD型で本格的に量産型となりました。

C型からは多くの改良がされており、車体前面に機銃が復活し、装甲も前面と側面に追加装甲板が付けられました。

生産は248輌の発注を受け、そのうち1939年10月から1940年10月までに232輌が生産されました。

また1941年には実験的に長砲身の5cm砲を搭載させた車輌が作られています。

北アフリカ用の車輌は砂漠の気候に対応するため、換気フィルターを改造しました。

1940年5月のフランスとの戦いで初めて使用されました。

1941年の北アフリカ戦線にも配備され使用されました。

ゲームには2つのタイプのD型が登場します。

1941年以前と以降で、スピードが13と14になっています。

これはD型の後期生産分が履帯の幅が若干広くなったことが関係しているのかもしれません。

主砲は短砲身75mm Kwk37

副武装は7.92mm MG34機銃が2挺

スピード13あるいは14(40km/h)

最大装甲30mm

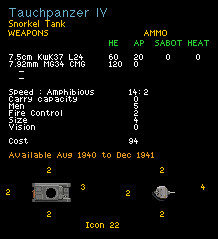

ドイツの4号潜水戦車

1940年7月に予定されていたイギリス本土上陸作戦(アシカ作戦)のために、3号戦車と4号戦車を改造した潜水戦車が作られました。

4号戦車はD型とE型が改造され、48輌が作られました。

アシカ作戦は中止になりましたが、東部戦線でブーク川の渡河に使用されました。

ゲームではD型の潜水戦車が登場します。

水中スピードは2

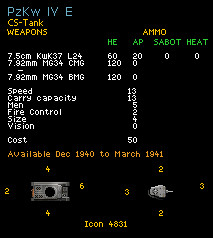

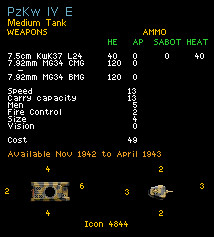

ドイツの4号戦車E型

E型はD型を少し改良したタイプです。

ポーランド戦で装甲の薄さが実証されたことで、4号戦車の装甲の強化を行いました。

D型も後期生産型は一部が装甲板を取り付けていますが、E型にも増加装甲が行われ、はじめは前面のみでしたが、上部、側面にも取り付けられました。

1940年9月から1941年4月まで生産が行われ、206輌が作られました。

(224輌という研究家もいます)

E型は1941年4月のユーゴスラビア、ギリシャとの戦いに投入され、北アフリカ戦線、東部戦線にも投入されました。

主砲は短砲身75mm KwK37

ただし1942年以降に登場する車輌はHEAT弾を積載しています。

これは、Gr38 HI/A〜Cという成形炸薬弾です。

1942年11月以降に登場する車輌は全弾がHEAT弾です。

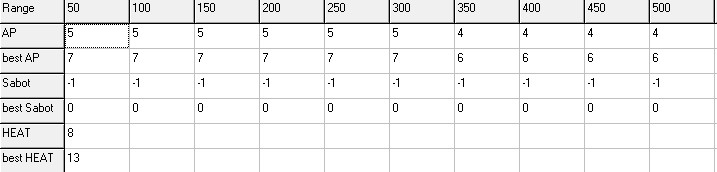

通常のAP弾の貫通力は4〜5ですが、HEAT弾は8です。

Best Shot(クリティカル)値は、13とかなり高いです。

副武装は7.92mm MG34が2挺

スピード13(42km/h)

最大装甲50mm

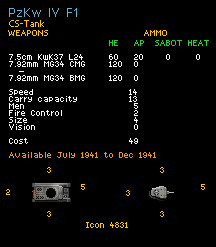

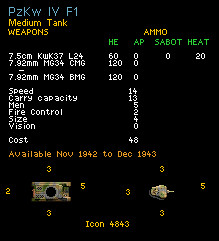

ドイツの4号戦車F1型

E型の増加装甲は一時的な解決方法にしかならず、非合理的であったため、新設計によるF型が作られました。

全体的に装甲が厚くなっただけでなく、砲塔のハッチや履帯、その他にも細かい改良が行われました。

F型はF1とF2がありますが、これは従来の短砲身75mm砲を搭載した型をF型、長砲身75mm砲を搭載した型をF2と区別しています。

F2型は、G型初期型とも言われます。

ゲームでは、F1型、F2型で登場します。

発注は500輌でしたが、1941年4月から1942年2月までに393輌が作られ、それ以上は長砲身の75mm砲に換装するため生産中止となりました。

F1型からクルップ社以外でも生産が始まり、ニーベルンゲンヴェルケ社とフォマーク社が参加しました。

主に東部戦線で使用され、一部は北アフリカでも使用されました。

またユーゴスラビアでの対パルチザン用にも使用されました。

主砲は短砲身75mm KwK37

この車輌も1942年以降に登場するものは、HEAT弾を積載しています。

スピード14(42km/h)

最大装甲50mm

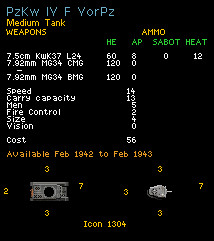

ドイツの4号F型増加装甲戦車

VorPanzerというのは、増加装甲という意味です。

ゲームには4号F型にのみ登場しますが、3号戦車や4号戦車D型、E型にも行われました。

E型のところの画像も増加装甲のつけられた車輌になっています。

砲塔の前面についているのが分かります。

この写真を見ると、けっこうがっつりとついているのが分かります。

北アフリカでの戦場でイギリス軍戦車の徹甲弾に対応するために、主装甲との間に間隔をあけて付けられました。

ただしクルップ社で装甲板の不足となったため、これ以降は付けられなくなりました。

前面装甲のみ7となっています。

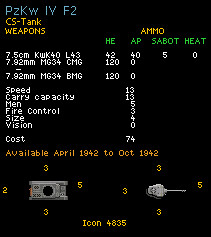

ドイツの4号戦車F2型

T34やKV戦車に対抗するために主砲に長砲身7.5cm KwK40を換装させた車輌。

主砲が換装されただけですが、F1型とは見た目が全然違って見えます。

1941年ごろは、5cm KwK38を搭載させる予定でしたが、東部戦線の戦況から7.5cm砲へとなりました。

それまでのF1型の生産ラインを止めてしまったため、急きょ1942年3月から約200輌が作られました。

F2型という呼称ですが、1942年3月から6月までF2型と呼ばれ、7月以降は正式にG型となったため、G型と呼ばれます。

(この辺がけっこうややこやしい)

F2型は北アフリカの戦場で活躍し有名になりました。

1942年5月、最初に完成した9輌が北アフリカに送られ、その後、次々と完成した車輌も送られ、イギリス・アメリカ軍の戦車と戦いました。

主砲は長砲身7.5cm KwK40

最大装甲はF1型と同じ

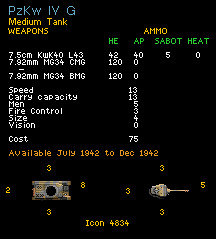

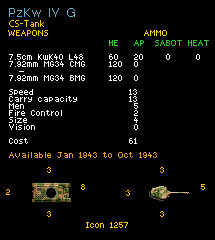

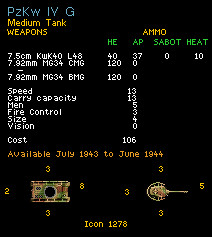

ドイツの4号戦車G型

G型の説明は多少難しいです。

G型は1942年7月にそれまでのF2型をG型とするという通達により、正式にG型となった車輌です。

なのでF2型と同じです。

ただしG型は生産中、ちょくちょく改良が加えられていて、細かい改善点が多いです。

G型には後期生産型と呼ばれる主砲が75mm KwK40 L/43に換装されたタイプがあります。

同じ75mm砲ですが、多少長くなり威力が増しました。

1943年4月からはシュルツェンの装備が標準となりました。

1942年3月から1943年6月まで、約1930輌が生産されました。

(ただし後に改造された車輌を除くと、1687輌だという研究者もいます)

G型が初めて戦場で使用されたのは1942年5月の北アフリカで、何輌が送られたのか正確な数は分かりませんが、長砲身の75mm砲はイギリス軍やアメリカ軍の戦車には優位でしたが、12月2日にはわずか12輌しか残っていませんでした。

主砲は7.5cm KwK40 L43

副武装は機銃2挺

スピード13

最大装甲50mmですが、車体前面に30mmの追加装甲を溶接したため、80mm

1943年1月から、標準装備となった7.5cm KwK40 L48を装備した車輌になりました。

また1943年4月から標準装備となったシュルツェンを車体と砲塔に装着した車輌も別に登場します。

主砲が7.5cm KwK40 L48に換装され、若干長くなりました。

その他は同じです。

主砲の貫通力ですが、L48の方がわずかに優れています。

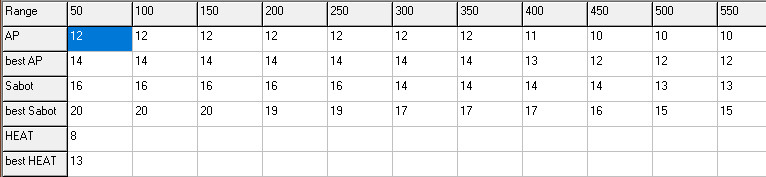

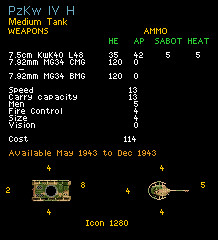

ドイツの4号戦車H型

H型はG型の装甲を強化したタイプで、4号戦車の中でも最も多く生産され、1943年からドイツ軍の主力戦車となりました。

変速機が新型になり、その他にも細かい改良が行われています。

1943年4月から1944年2月まで生産が行われましたが、総生産数には現在も様々な見解があり、2324〜3774輌と大きな開きがあります。

またシュルツェンが始めから標準装備となりました。

東部戦線ではクルスクの戦いから投入、イタリアでの戦い、バルカン半島、ノルマンディー上陸後の連合軍との戦いなど様々な戦場で使用されました。

ドイツ以外の枢軸国にも供給されました。

主砲は7.5cm KwK40 L48

副武装は機銃2挺

スピード13

最大装甲80mm

Fire Control値(射撃制御値)が4とよくなっています。

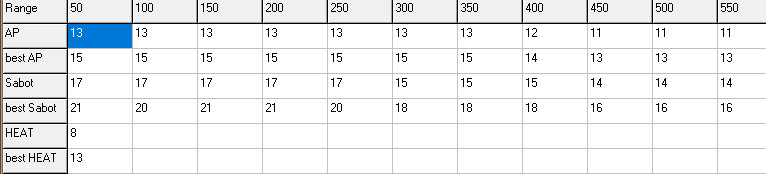

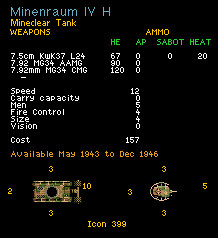

ドイツの4号地雷除去戦車

4号戦車を改造して地雷除去戦車を開発したという話は、4号C型のところで紹介しました。

C型の地雷除去戦車はたった1枚しかありませんが、この画像を見る限りでは完成はしていたようです。

しかし実戦には使用されなかったと言われています。

ゲームにはH型を改造した地雷除去戦車も登場します。

このH型の車輌に関しては、全く情報がなく、今のところ実在したかは不明ですが、ゲームには登場します。

ゲームで使用するときは、1943年のクルスクでの戦いに使用できるため重宝します。

この車輌、主砲が短砲身の7.5cm KwK37 L24を搭載しており、この時点でH型ではなく、何型?という感じです。

ドイツの4号戦車J型

4号戦車のJ型はコスト削減により、生産を簡素化したものとなりました。

H型までは砲塔を旋回は電動でしたが、それが廃止され手動になりました。

ここがH型とJ型の大きな違いで、一見、H型かJ型かは見分けがつきません。

それまで標準装備だったシュルツェンは、1944年9月まで装備されましたが、鋼材が貴重になったため、9月以降はワイヤーメッシュの金網上のものに変更されました。

ティーゲルの砲塔に装備された近接防御兵器(Nahvertridigunswaffe)がJ型に装備されましたが、これは後に取り外されました。

ゲームに登場するJ型は全て装備しています。

1944年2月から終戦まで生産され、3160輌が作られました。

ゲームにはJ型とJ型(+)というタイプが登場しますが、シュルツェンを装着しているか、していないかの違いです。

主砲は長砲身の7.5cm KwK40 L48

副武装は機銃2挺とNahVtdsW(近接防御兵器)

スピード13

最大装甲80mm

ドイツの4号突撃戦車ブルムベア

3号突撃砲を改造した15cm重歩兵砲を搭載した33B突撃砲が、市街戦で活躍したことから、アルケット社は4号戦車を改造した自走砲を開発しました。

ブルムベアというのは、「気難し屋」という意味で、ドイツ兵士からつけられたあだ名であり、正式名称ではありません。

1943年のツィタデレ作戦に間に合うよう生産が行われ、その後も生産は行われ、1945年3月までに306輌が作られました。

4号戦車のF型、G型、H型の車体が使用されましたが、計3回の改良が行われています。

4号突撃戦車は、4つの突撃戦車大隊に配備されました。

第216突撃戦車大隊はクルスクの戦いに参加、第217突撃戦車大隊はノルマンディー方面で連合軍と戦い、第219突撃戦車大隊はブダペストでの戦いに投入されました。

主砲は15cm sIG33

副武装は後期型は車体前方に機銃口が作られました。

スピード13(40km/h)

最大装甲100mm

ドイツの4号突撃砲

4号戦車の車体に3号突撃砲G型を組み合わせた車輌。

3号突撃砲の後継車輌ではなく、同時に生産されました。

開発を行ったのはクルップ社。

1943年11月に連合軍による空爆により、3号突撃砲を生産していたアルケット社の工場が破壊され、3突の生産が止まったこともあり、生産が急がれました。

1943年12月から1945年4月までに、1141輌が生産されました。

主砲は7.5cm KwK40 L48

副武装は機銃1挺

スピード13(40km/h)

最大装甲80mm

ドイツの4号駆逐戦車

3号突撃砲の後継車輌として、4号戦車に長砲身の7.5cm砲を搭載させた車輌。

試作車輌の段階では、7.5cm L70砲を搭載する予定でしたが、この砲はパンテルに優先させたため、最初は少し短いL48砲を搭載しました。

1.7mの低い車高は敵に見つかりにくく利点でもありましたが、逆に起伏のある地形では敵を照準に入れるのは難しい欠点もありました。

1944年1月から1944年11月まで、769〜784輌が生産されました。

(正確な数字はよく分かっていません)

余談ですがドイツ戦車の中で一番思い入れがない戦車です。

ゲームには2種類の車輌が登場します。

F/1とF/2となっていますが、これは装甲の厚さの違いです。

1944年5月に改良が行われ、装甲が厚くなりました。

主砲は7.5cm KwK40 L48

副武装は機銃1挺

F/2型はNahVtdsW(近接防御兵器)を装備

スピード13(40km/h)

最大装甲60〜80mm

ただし傾斜角があるため数値は高くなっています。

ドイツの4号駆逐戦車/70(V)、および(A)

4号駆逐戦車の主砲を7.5cm PaK42 L70に換装した車輌。

(V)と(A)の2種類が作られました。

Vはフォマーク社が開発した車輌で、Aはアルケット社が開発した車輌。

パッと見は同じに見えますが、形状は異なります。

↑の写真は前面装甲に徹甲弾が被弾したままの車輌です。

1944年10月に、Panzer Ⅳ lang(V)と名称が変更されており、4号駆逐戦車ラングと記憶している方も多いかもしれません。

生産は(V)と(A)共に、1944年8月から1945年3月まで。

(V)は930輌、(A)は277輌。

撃破され残骸の写真が多い戦車です。

1944年12月のアルデンヌの戦いで最初に使用され、米軍と戦いましたが、米軍のバズーカの攻撃に苦戦しました。

1945年には東部戦線でも使用されました。

主砲は7.5cm StK42と表記されていますが、これはPaK42です。

副武装は機銃1挺とNahVtdgw

スピードは12と13

最大装甲は共に80mmですが、装甲値は差があります。

これは傾斜角の問題で、(V)は傾斜角が大きかったのですが、(A)は傾斜角が小さかったため、防御力に差が出ました。

ドイツのナースホルン(ホルニッセ)対戦車自走砲

最初はホルニッセと名付けられましたが、1944年2月に総統命令により、ナースホルンとなりました。

ホルニッセは「スズメバチ」、ナースホルンは「サイ」の意味です。

1942年2月、3号戦車と4号戦車の両方の部品を使用した駆逐戦車の開発が進められ、主砲に後のティーゲルⅡに使用された、8.8cmKwK 43が装備されました。

1943年初めに生産が始まり、1944年には改良型である後期型が作られ、494輌が作られました。

1944年には、ヤークトパンターが生産されましたが、それでもホルニッセは1945年まで生産が続きました。

(前期型と後期型はほとんど同じで、区別はつきません)

ナースホルンの初陣は、1943年7月のクルスクの戦いでした。

ロシアの開けた平原での戦闘は、敵の主砲の射程距離外から攻撃できたため、多くの戦果を残しました。

書籍「パンツァーフォー」にはルドウィヒ・ナイグル曹長の武勇伝が紹介されています。

1943年8月、ナイグル曹長は初めてホルニッセに乗り、その後、1944年6月まで東部戦線で戦いました。

しかし戦果と引き換えに、ナースホルンの薄い装甲板に被弾し、ナイグル曹長は負傷し、その後は後方で終戦を迎えています。

主砲は8.8cm KwK43

スピード13(42km/h)

最大装甲30mm

ドイツのフンメル自走砲

フンメルはマルハナバチの意味。

1942年にナースホルンと同じように3号戦車と4号戦車の部品を両用し、15cm sFH18 L/30榴弾砲を搭載させた自走砲の開発が行われました。

1943年1月から生産が行われ、1945年3月までに714輌が作られました。

また同時に、専用の弾薬輸送車も開発され、157輌が作られています。

フンメルもナースホルン同様、クルスクの戦いが初陣でした。

またソ連軍も鹵獲したフンメルを使用しています。

主砲は15cm sFH 18榴弾砲

スピード13(40km/h)

最大装甲30mm

ドイツのメーベルワーゲン対空戦車

メーベルワーゲンは家具運搬車の意味

1943年、当初は4連装の2cm対空砲Flakvielingを搭載させる計画でしたが、威力不足だったことから、3.7cm対空砲を搭載した対空戦車の開発が進められました。

東部戦線で損傷を受けた4号戦車の車体を利用し、開閉式の20mmの装甲板を取り付けました。

これにより対空射撃だけでなく、水平射撃も可能でした。

1944年3月から1945年3月まで生産され、240輌が作られました。

初期型は4号H型、後期型は4号J型を使用しています。

西部戦線の部隊に配備され、ノルマンディーの連合軍の空襲に対する防御にも少数が参加しています。

主砲は3.7cm Fkak43

スピード14(38km/h)

最大装甲80mm

ドイツのヴィルベルヴィント対空戦車

ヴィルベルヴィントは「つむじ風」の意味

4号戦車の砲塔を撤去し、9面からなる開放型の砲塔に20mm砲4連装の対空砲(Flakvierling 38)を搭載させました。

この4連装砲は、発射速度こそ高速でしたが、射程が短く、砲弾を一度に複数命中させなければ効果がないことが判明しました。

そのため後継車輌に、オストヴィントが開発されました。

生産は1944年7月から始まりましたが、生産数に関しては、ドイツ国防軍の運用記録と、製造会社のオストバウ・ヴェンケでの生産数に矛盾があり、87〜105輌と正確な数字は分かってません。

主砲は2cm Flakvierling 4連装対空砲

スピード14(40km/h)

最大装甲80mm

ドイツのオストヴィント対空戦車

ヴィルベルヴィントの後継車輌として作られた車輌。

4号戦車をベースに、6角形砲塔に3.7cm Flak 43を搭載させました。

本来は密閉式の砲塔にしたかったのですが、砲の射撃時に出る噴煙が充満することから、解放型の砲塔になりました。

3.7cm Flak43は、2cm Flakvierling よりも射程が長く、威力にも優れていました。

生産は1944年12月から始まり、既存の4号戦車を改修した22輌、新規の22輌の計44輌だと言われていますが、正確な数は不明です。

また、3.7cm砲を2連装にしたオストヴィントⅡも開発されたましたが、設計のみに終わっています。

主砲は3.7cm Flak 43

スピード13(38km/h)

最大装甲80mm

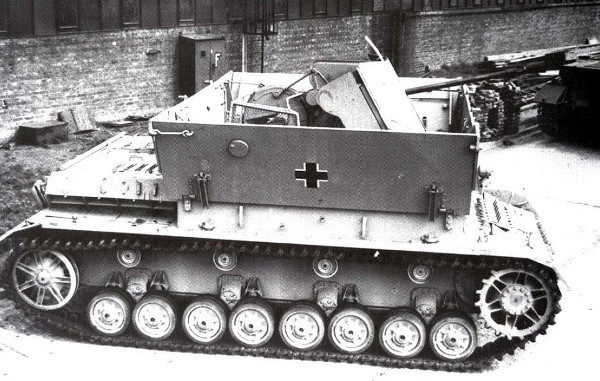

ドイツの4号a型10.5cm対戦車自走砲

ディッカー・マックス(太っちょマックス)というあだ名があります。

開発は早く、1939年に始まり、対戦車用としてではなく、フランスのマジノ線のバンカーバスター用として作られました。

しかしドイツ軍がマジノ線を迂回したことで、この車輌の需要は減り、完成も遅延、クルップ社により完成したのは1941年1月となり、わずか2輌のみが作られただけでした。

そしてこの2輌は東部戦線に移され、対戦車自走砲となりました。

4号戦車の車体を利用し、主砲には10.5cm K18 カノン砲を搭載させました。

この2輌は第521駆逐戦車大隊に配備され、1941年6月22日のバルバロッサ作戦に参加しました。

しかし6月26日、1輌がエンジンから出火、乗員はそれに気づき脱出しましたが、瞬く間に砲弾に引火し、路上で火災となりました。

報告には、まだ砲自体は使えそうだとありますが、解体されました。

もう1輌の方は、1941年8月にソ連軍のT34やKV戦車、T26と交戦したという記録が残っています。

しかしその後、部隊は前線から撤退、車輌もクルップ社に移され、修理や整備を受けました。

1942年、再び第521駆逐戦車大隊に配備され、スターリングラードの戦いに参加しますが、はっきりとした戦闘記録はないまま、失っています。

この写真は1942年12月、スターリングラード周辺でソ連兵が調査をしている写真で、これが最後の写真と言われています。

主砲には多くのキルマークが描かれていることから、多数のソ連戦車を撃破したことでしょう。

主砲は10.5cm K18加農砲(カノン砲)

副武装はなく、乗員が携帯するMP40

Fire Control が10

スピード9(27km/h)

最大装甲50mm