(九七式軽戦車テケの画像は少ないです)

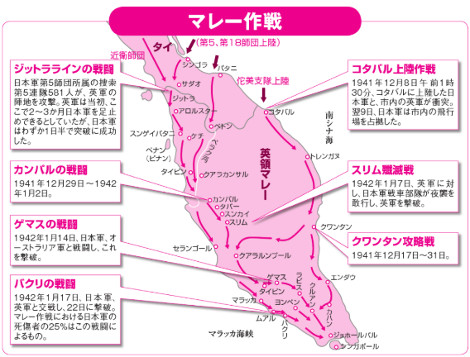

(マレーの戦い)

#511 Plantation Walts (1942.1.7)

#690 Armored Fit (1942.1.6)

#636 Jungle Fighters (1942.1.31)

#491 Singapore , Feb 1942 (1942.2.10)

#618 Tomforce (1942.2.10)

(ガダルカナルの戦い)

#500 Tanambogo Islet (1942.8.7)

#039 Bloody Ridge (1942.9.13)

#050 Into the valley (1942.10.8)

マレー作戦(マレー半島の戦い)の続きです。

今回のシナリオは「Battle of Slim River」(スリム河の戦い)という戦闘です。

日本語wikiはいつものようにありませんが、日本側の戦記では「スリム殲滅戦」と言うそうです。

前回の続きです。

イギリス軍のジットララインを突破した日本軍の第5師団はさらに南下をしていきます。

増援部隊が到着するまで時間を稼ぎたいイギリス軍でしたが、一方で日本軍も次第に補給線が伸びてきており、弾薬が不足してきていました。

ジャングルで覆われた幅の狭い道路の両側が険しい丘でできているカンパルの地で日本軍を足止めしようとしました。

それが1941年12月30日ー1942年1月2日の「Battle of Kampar」(カンパルの戦い)です。

日本軍は第41歩兵連隊

イギリス軍はインド第11歩兵師団とかき集めた混成部隊。

兵力差は日本軍が圧倒していましたが、ここでのイギリス軍は勇敢に戦いました。

特に第1次大戦で活躍したパンジャブ第8連隊は日本軍に突撃を敢行し白兵戦で日本兵に多くの損害を出し士気をあげました。

このわずか4日間の戦いで日本軍は500名ほどの死傷者を出しました。

特に第41連隊の消耗は激しかったそうです。

日本軍はカンパルの戦いは厳しいものになることを想定していたので、船艇部隊を別ルートで上陸させ背後からイギリス軍を攻撃、これによりイギリス軍はカンパルを撤退しました。

このカンパルの戦いの結果については日本とイギリスとで違いがあります。

Wikiによるとイギリス側が時間を稼げたことで戦略的勝利としていますが、日本側の古い戦記を読むと、「カンパル殲滅戦」と言っているぐらいで、多少の犠牲は出したものの想定の範囲内であり、完全な勝利だとみています。

まあ、たしかにどっちの勝利とかは正確には言えない部分もあるんですが、このカンパルの戦いは殲滅戦とは言い難いと思います。

その後、スリム河の戦い、スリム殲滅戦です。

殲滅というのは「全滅」ですw

ほぼ完璧に勝利した戦いです。

日本軍は第42歩兵連隊(島田戦車中隊)

イギリス軍はインド第12歩兵旅団

この戦いの肝は、スリム河にかかる5つの橋梁をイギリス軍が爆破する前に確保しなければいけないこと。

イギリス軍は橋に爆破装置を仕掛け、道路には鉄条網・コンクリート・地雷を設置、また2ポンド対戦車砲、ボフォース40mm対空砲も十数門配置し、日本軍を待ち受けました。

日本軍は夜間の奇襲作戦を戦車部隊のみで決行、先頭の車輌が対戦車砲でやられてもガンガン突進し、橋まで到達したら戦車長が自ら爆破装置を切断したそうです。

なんとも凄まじいw

なんとこうして5つの橋梁の爆破装置を全て戦車部隊だけで片付けてしまいました。

これぞ神業ですw

その後、数時間して歩兵、工兵が到着、敵歩兵を蹴散らしました。

わずか半日の出来事で、イギリス軍の一個旅団を壊滅に追い込み、そして大量の砲、兵器、車輌を鹵獲しました。

この戦闘でイギリス軍は4.5インチ榴弾砲を30mの距離で日本軍の戦車に直接射撃し、撃破しています。

マレー半島での戦車についてですが、

1941年の開戦当時、欧州戦線と同じく歩兵が戦車に対抗できる有効的な対戦車用兵器は対戦車銃ぐらいしかありませんでした。

ましてマレー半島のインド兵たちは、対戦車砲の練度も低く経験値もなかったうえ、初めてみた戦車にパニックになったという状況での戦車は無敵に近かったように見えます。

ですがその後、日本軍はこの勝利に過信してしまったようにも思えます。

マレーでの九七式中戦車チハの活躍を見てしまうとね。

その後、撃てない4番バッターを信じて使い続けた感じがするんだよな〜。

そういう采配する監督いますよねw

そこを信じて外せないのが日本人w

さてさて気を取り直してシナリオの方を見ていきましょう。

シナリオのタイトルの「Plantation」はゴム畑のことです。

道路上にあるVHを確保していくのは史実と同じ。

ターン数は30ターン。

VHが広い範囲に点在しているので、史実同様、戦車のスピードを活かして突破する必要があります。

ただし問題が!

シナリオに登場する戦車が、九七式軽戦車テケと九五式ハゴになっています。

そうです、九七式中戦車チハではなく、九七式軽戦車テケなんです。

テケは一応、軽戦車ですが乗員2名の豆戦車です。

なぜにチハたんがないの?

Wikiには17輌のチハと3輌の九五式ハゴとあるんですが・・

若干のハンディがあるような気がしますが、ここはチハにしてほしかった。

ここまでのマレー半島の戦いで分かりやすい動画があったので紹介しておきます。

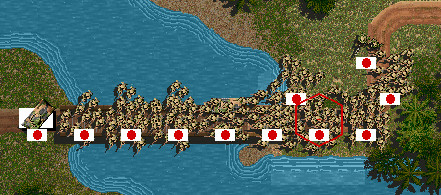

このシナリオは上記の「#511 Plantation Walts 」(1942.1.7)と同じ「スリム河の戦い」のものです。

そのため同じ時系列の中で紹介すればよかったんですが、追加としてこちらに書くことにしました。

スリム河の戦いについてはこちらに書いてあるので、そちらからご覧ください。

スリム河の戦いは1月6日〜8日に行われました。

このシナリオの日付は1月6日となっています。

シナリオに登場する日本軍の戦車部隊は島田少佐率いる戦車中隊であるという説明があります。

スリム河の戦いで島田少佐は安藤大佐に、夜間に奇襲作戦として戦車部隊だけで敵陣を突破したいと懇願します。

そして7日の午前3時半、大雨の中を前進します。

しかしこのシナリオは視界が53とめちゃくちゃ良好です。

ゲームでの6日の日付と視界が53ということから、これは島田少佐の夜間突撃の戦闘ではなくて前日の戦闘なのでは?

と思いましたが、元ネタであるアドバンスドスコードーリーダー(もうお馴染みですが)のモジュールJ10のシナリオですが、ASLのシナリオは日付がずらしてあることは時々あります。

また視界が53と良好なのは、島田戦車中隊が攻撃を開始したのが午前3時半で、その3時間後の6時半に今回の戦闘になったアーガイル&サザーランドハイランダーズとの戦闘になったことから、既に明るかったためと解釈しました。

さてさてマップは「トロラック」(Trolak)という街道沿いにある小さな村が舞台です。

スリム河を防御するイギリス軍はこのトロラックの周辺に配備されていました。

守るイギリス軍は「アーガイル&サザーランドハイランダーズ」という部隊。

イギリスの部隊はほんと日本では知られていないですね。

このアーガイル&サザーランドハイランダーズ大隊はマレー半島に配備されたイギリス軍の中で一番の強い部隊だったと言われていますが、このスリム河の戦いで大きな損害を出しました。

スリム河の戦いは島田戦車中隊による夜間奇襲作戦で始まり、わずか半日で敵陣を突破という日本側から見れば大勝利に終わりました。

しかしそれでも戦車部隊は何輌かが撃破されて損害を出しています。

このシナリオでも日本軍の戦車部隊もチハが4輌と九四式テケが3輌に減っていますね。

ターンは25ターン。

日本軍はイギリス軍の待ち伏せ攻撃を一つ一つ潰して進むしかないですが、それほど難しくはないシナリオだと思います。

この戦闘の様子は↓の動画の1分30秒くらいから描かれていますので参考にしてくだせえ。

マレー半島の戦いの続きです。

マレー半島に上陸した第5師団ですが、スリム河の戦いのその後を見ていきましょう。

都市クアラルンプールにはイギリス軍の飛行場や空軍基地施設などがありましたが、イギリス軍はこれらの施設を破壊し撤退、1月11日、日本軍はクアラルンプールをほぼ無抵抗で占領しました。

このクアラルンプールでマレーの戦いは後半戦へと突入します。

これまで敗走、退却を重ねたイギリス軍ですが、援軍の到着と共にシンガポールまでの防衛線を構築していきます。

これが「ゲマスの戦い」です。(1942年1月14日)

日本軍はもちろん第5師団。

イギリス軍はオーストラリア軍第8師団。

ゲマスはジャングルに覆われた丘陵地形となっており、進入路となる狭い道路には十字砲火ができるように対戦車砲の陣地が作られました。

(このGemenchen橋は現在でも有名な橋で、日本軍が渡ろうとしたときに起爆装置により爆破されてしまいました。その後、工兵部隊によりすぐに修復されましたが、ここで日本軍は多数の犠牲者を出しました。

戦車も8両中6両を撃破されました。

しかし日本軍の偵察部隊により砲兵との通信回線を切断されたため、オーストラリア軍は混乱し退却を余儀なくれました。

オーストラリア軍にとって初めての戦場となったこの戦いは今も戦史として語られています。こちら

その後、ムアル河の戦いとなります。

このムアル河の戦いは、日本軍の夜間の渡河作戦でした。

マレー半島の日本軍は神出鬼没だったと言われます。

ジャングルから突如現れ敵の背後を突いたり、夜間の進撃や白兵戦などからそう言われたそうですが、こういう戦いって、日本人が戦国時代からしていることで、日本人にしてみれば普通のことですが、欧米人にとっては意外だったんでしょう。

(その後米軍には全く通じなくなりますが・・・)

ムアルを突破した日本軍に対しイギリス軍はバクリで強固な防衛陣地を作り3000名の兵士を配置し日本軍を待ち受けました。

9輌全ての戦車が全滅した五反田戦車隊の話は有名です。

戦車を失った近衛師団はインド第45歩兵旅団に苦戦強いられますが、ここでも部隊を迂回させジャングルの背後から敵陣地を攻撃し、経験値の浅いインド兵たちは潰走をしていきました。

このシナリオは前進する日本軍とオーストラリア軍の戦闘です。

先の#690 Armored Fit、#511 Plantation Waltsで紹介した「スリム河の戦い」、「バクリの戦い」の続きです。

イギリス軍司令官はクアラルンプールでの防衛を諦めました。

クアラルンプールは地形が開けているため、防御には適していないと判断したためです。

そしてオーストラリア第8軍をジョホールバルまで撤退させますが、イギリス軍司令部はジョホールバルでの防衛は困難とみなし、28日にシンガポールまでの撤退を命じました。

日本軍の第5師団が1月31日にジョホールバルに突入、ついにジョホールバルを占領します。

ここまで1100kmをわずか55日で突破し、ついにシンガポールを目の前にしました。

シンガポールを見た全ての日本兵は皆万歳をし、感激で涙を流したそうです。

このシナリオは1月31日の日付けになっていますが、局所的な戦闘のため詳しいことは不明です。

オーストラリア軍は第8師団とボロボロになったアーガイル&サザーランドハイランダーズ。

日本軍は近衛師団。

近衛師団は25日にジョホールバルに入りオーストラリア軍を迎撃、31日にはジョホール水道に達しています。

シナリオはジャングルの中を後退するオーストラリア軍とそれを追撃する日本軍の戦いとなっています。

ジャングルと言っても、日本軍は道路を移動します。

7ターンくらいまではひらすら移動です。

戦車、装甲車なし、支援砲撃なしの完全歩兵戦です。

しかしオーストラリア軍強い!!

手負いの部隊かと思いきや、反撃に遭い大苦戦です。

↑は18ターンの様子ですが、28ターンの半分を過ぎてもまだ一つのVHも確保できていません。

17ターンくらいからスナイパー部隊が到着し、今まで不利だった状況が少しずつ良くなる気がします。

いやーしかしオーストラリア軍がここまでやるとは予想外でした。

28ターン終了時の様子。

粘りを見せましたが、オーストラリア軍の抵抗に最後は尽きました。

このシナリオは↑の画像に映っているVHを確保するだけでは日本軍は勝てません。

マップの左の端っこにあるVHが500pointなのでこれを確保しなければいけません。

日本軍にとってはかなり厳しい戦いとなると思います。

なかなか史実とおりにはいかないものです。

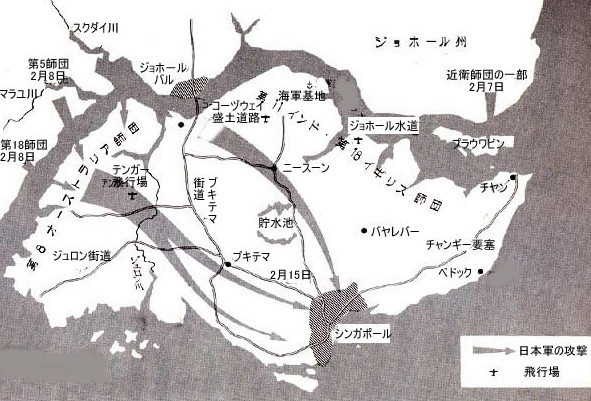

シンガポールは当時、世界四大要塞の一つとされており、難攻不落の島だとされていました。

戦艦の主砲並みの15インチ砲やトーチカは海からの敵を攻撃できるようになっていました。

日本軍はそのためシンガポール攻略はマレー半島からの強襲上陸により敵を混乱させ、一気に攻め込むという作戦を立てたのです。

そしてこれまでの作戦が見事に的中してきました。

シンガポールの戦いは1942年2月8日ー15日にかけて行われました。

日本軍は第5師団、近衛師団、第18師団の約36000名。

イギリス軍はオーストラリア軍第8師団、インド第9師団、11師団、イギリス本国の部隊である第18歩兵師団などなど約85000名。

このイギリス本国の部隊である第18歩兵師団は、イギリスのシンガポール降伏により捕虜となり、この後の3年間、食料・水を十分に与えられずに3分の1が餓死で亡くなりました。

2月8日、日本軍はジョホールバルからシンガポールへ渡河上陸するために、まず砲兵陣地から15時間にわたって対岸のオーストラリア軍を砲撃しました。

(すごい砲弾の量だったそうです)

そして第5師団、第18師団が上陸、その後に近衛師団も上陸しました。

2月10日、シンガポールの重要な2つの貯水源があるブキティマ高地でオーストラリア軍と激しい戦い(ブキティマの戦い)が行われました。

日本軍は得意の夜襲攻撃を仕掛けますが、オーストラリア軍は照明弾を打ち上げ、徹底交戦、ここでも白兵戦となりました。

このブキティマでの攻防はシンガポールの戦いで最も熾烈な戦いでした。

この戦いの後、イギリス軍司令官アーサー・パーシバル中将は降伏、これはイギリス史上最大規模(8万名)の将兵が降参した降伏となりました。

それではシナリオの方をみてきましょう。

ブキティマ(BUKIT)を守るオーストラリア軍と日本軍の近衛師団(Imperial Guards)との戦いです。

近衛師団は経験値+12、士気値+6の精鋭部隊です。

なお近衛師団は太平洋戦争を通じて、このマレー半島の戦いにだけ参加しています。

近衛師団司令部庁舎(現:東京国立近代美術館工芸館)

近衛師団司令部庁舎(現:東京国立近代美術館工芸館)

ターンは35ターン。

日本軍に作戦なんてありません。

道路に沿って前進あるのみw

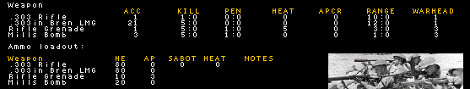

貴重な九七式中戦車チハたんが7輌。

歩兵が橋を渡るのに移動力がかかりすぎるため橋の上でスタックしてしまいますw

なので史実のように戦車部隊だけでどんどん前進しVHを確保していきます。

序盤は楽勝ペース、あれオーストラリア軍ってこんな弱かったっけ?と思うほど。

砲撃支援も90mm迫撃砲、75mm榴弾砲(盤外)、それにゼロ戦が6機もありますが、どこで使うのかと思うぐらい。

正直、これは難易度低いなと思ったんですが・・

チハたんが1輌やられ、また1輌やられていきます。

このシナリオ、本番は敵の対戦車砲が現れてからです、まじで。

なんと史実にあったように25ポンド榴弾砲を直接射撃されて撃破されました。

また今回初めて気づいたことですが、オーストリア歩兵の携帯する第3火器にライフルグレネードがあります。

このライフルグレネードになんと3輌のチハが撃破されました。

おかしいなと思い見てみたら、AP弾を持っています。

No.68AT榴弾というそうです。

このグレネードが気を抜いたころによく当たるんだ、これが。

日本軍は歩兵の足が遅く、後方をのたのたと進んでいるので、どうしても戦車での敵陣突破になってしまいます。

しかし最後のブキティマのVHは建物にあるため、歩兵部隊が必要になります。(戦車で突っ込むことはできない)

砲撃や航空機の支援はできるだけ最後に終盤にとっておいた方がいいでしょう。

史実でもオーストラリア軍は日本軍相手に勇敢に戦ったそうです。

で、結局どうなったって?

チハたん全滅とだけお伝えしておきましょう。

このシナリオもシンガポールのブキティマの戦いです。

#491と日付けも同じ。

ただしこちらはイギリス軍が攻める展開です。

Bukit Timah(ブキティマ)は、シンガポールに上陸した日本軍と最も激しい激戦があったところです。

このブキティマには連合軍の武器弾薬、燃料、食料、車輌が備蓄されていたのと、水源地として大きな池がありました。

そしてブキティマ街道やいくつかの街道があったことから要所となっていました。

このブキティマ街道で、第12インド旅団、第15インド旅団、第27オーストラリア旅団、そしてこのシナリオの主人公でもあるトムフォースが戦いました。

トムフォースというのは、ドイツ軍でいう「〇〇戦闘隊」のようなもので、急きょ作られた戦闘集団です。

ほかにもダルフォースという抗日ゲリラ部隊やメレットフォース、アーガイル部隊などブキティマでは混成部隊のような部隊がいました。

日本軍は第5師団が戦車の支援と共に攻撃し、街道を挟んでの白兵戦が展開しました。

抵抗空しく、2月10日にブキティマは日本軍に占領されました。

11日朝、今度はイギリス軍が反撃に出ます。

ブキティマにはイギリス軍の装甲車もいくつか残っており、それらを使っての反撃でした。

このシナリオはイギリス軍の反撃を描いたもので、イギリス第18偵察連隊の戦闘となっています。

この反撃は失敗に終わりましたが、午後から再び白兵戦になり両軍ともに多くの死傷者をだしました。

シナリオを見ていきましょう。

大量のブレンキャリアが登場します。

しかしまともな歩兵部隊はわずか1個小隊のみ。

4ターンの様子。

早くも接敵していますが、ブレンキャリアは一応、機銃が装備されているので歩兵には有効です。

6ターンの様子。

喜びも束の間、日本軍の戦車に手も足もでません。

ボーイズ対戦車ライフルはありますが、近づくこともできません。

10ターンの様子

塹壕化している2輌の戦車が無敵すぎます。

迫撃砲で煙幕弾を張り、接近を試みました。

しかし味方の偵察部隊やサポート部隊の人数が3名しかいないので、すぐにやられてしまいます。

対戦車ライフルは接近すればダメージ与えられますが、そこまでに損失が大きすぎました。

もう一度やり直そうかと思いましたが、ここで終了することにしましたw

このシナリオは難易度が高いですが、どうしたらいいかいろいろと作戦を考えると面白いので挑戦してみてはいかがでしょう。

今回紹介するシナリオは、ガダルカナルの戦いの前哨戦となった「フロリダ諸島での戦い」です。

ガダルカナル島での戦いに関しては、上の二つのシナリオで紹介しましたので参照してください。

「フロリダ諸島での戦い」は、あまり知名度はなく知らない方も多いのではないでしょうか。

そもそもフロリダ諸島ってどこ?

とお嘆きの貴兄のために、まずは地図で確認しましょう。

ソロモン諸島と表示のある大きな島がガダルカナル島です。

その上の方にフロリダ諸島がありますね。

この画像では見えませんが、ここに「ツラギ島」「ガブツ島」「タナンボゴ島」があります。

ガダルカナル島とフロリダ諸島に囲まれた海に「アイアン・ボトム・サウンド」と表記されているのが分かるかと思います。

アイアン・ボトム・サウンド(鉄底海峡)って、何やらカッコいい響きですが、文字通り、日米の艦船がたくさ〜ん撃沈されて沈んでいるため名付けられました。

50代の方々ならば、昔々、ボードゲームがあったのをご存じでしょうw

(懐かしすぎる)

第一次ソロモン海戦、第三次ソロモン海戦、サボ島沖海戦、ルンガ沖海戦などなど、まだ日本海軍が奮戦していた戦いです。

海戦の話はそれほど詳しくないので、この辺にしておきましょうか(汗

さてフロリダ諸島の辺りをもう少し拡大してみると、

左の大きな島がツラギ島、右側にある陸続きのようになっている2つの島がガブツ島とタナンボゴ島です。この二つの島は陸続きになっており、双子の島と呼ばれました。

それでは背景を見ていきます。

1942年7月2日、アメリカ軍は対日反抗作戦の第一段として「ウォッチタワー作戦」を発動させます。

この第一段作戦は、フロリダ諸島、サンタクルーズ諸島の占領でしたが、日本軍が8月5日にガダルカナルに飛行場を建設したため、ガダルカナル攻略が追加されました。

D-Dayは8月7日、ツラギ島、ガブツ島、タナンボゴ島へは第二海兵師団と第一パラシュート大隊がそれぞれ上陸、また同日にガダルカナル島にも第一海兵師団が上陸をしました。

(それ以外にもフロリダ諸島のンゲラスレ島(Nggela sure)にも上陸)

日米の兵力ですが、

日本

ツラギ島 400名

ガブツ島 100名

タナンボゴ島 540名

米軍

約3000名(上陸した兵士の数)

ツラギ島へ上陸したのは、第一海兵師団のレイダース大隊。(数は不明)

レイダース大隊と言うのは強襲上陸部隊で、それはそれは士気が高い部隊です。

ちなみに前述した「#039 Bloody Ridge」でガダルカナルで英雄となったエドソン少佐はガダルカナル島上陸前にツラギ島に上陸しています。

ツラギ島の日本兵はわずか400名、日本兵は夜になるのを待ち玉砕覚悟で米軍陣地内へ突撃攻撃を敢行、明朝8日には全滅しています。

そしてシナリオの舞台となったガブツ・タナンボゴ島。

米軍は、第二海兵師団と第一海兵師団のパラシュート大隊。島の3ヶ所から上陸を行いました。

ここの日本軍は横浜海軍航空隊。

米軍は守備が手薄だったガブツ島はすぐさま占領しましたが、タナンボゴ島は丘に作られたバンカーや洞窟から激しい抵抗を受けました。

M3軽戦車(日本語のWikiにはLVTとありますが間違い)2輌で日本兵の籠る陣地へ攻撃をしますが、日本兵による肉弾攻撃を受けてこの2輌は撃破されました。

日本軍の立て籠もるバンカーに苦戦しましたが、海上で待機している艦船による艦砲射撃が功を奏し、これにより日本軍の抵抗は沈黙、翌日タナンボゴ島も米軍の手に落ちました。

このフロリダ諸島の戦いは、日本軍の生存者が数名(3名とWikiにはありますが生き残った兵士は海を泳いで逃走)しかおらず、後世に語り継がれていない戦史の一つです。

一方の米軍側はわずか122名の死傷者を出したに過ぎませんが、米軍の戦史ではこのツラギ島、ガブツ・タナンボゴ島の戦いは、後のガダルカナル島での壮絶な戦いより先に日本兵と遭遇し、日本兵の夜間の突撃、白兵戦、そして死を恐れず最後の一兵になっても戦う姿が海兵隊の目に強烈な印象を与えていることを物語っています。

シナリオの方を見ていきましょう。

史実ではガブツ島の方はほぼ無血で占領しました。

なのでゲームでもガブツ島にはVHはないので、ガブツ島に上陸した部隊はそのままタナンボゴへ向かわせます。

貴重な2輌のM3軽戦車があります。

日本軍の37mm速射砲を集中砲火を浴びますがバンバン跳ね返しますw

いやー心強い!

そして海上から駆逐艦(Destroyer)による艦砲射撃も受けられます。

史実では巡洋艦1隻と駆逐艦2隻が5インチ砲で砲撃したそうです。

駆逐艦モンセンは11月13日にガダルカナル沖で沈没しています。

めんどくさい上陸もなく、ターン数も17と長くないので、それほど難しくないシナリオではないでしょうか(汗

SPWW2のシナリオにはガダルカナル戦のシナリオが2つあります。

今回はその2つを紹介します。

SPWW2に収録されているシナリオ・キャンペーンは全て欧米の人の手によって製作されています。

なので太平洋戦争を扱ったシナリオでは、歴史の視点が米軍側になるのは当然なことと言えます。

ガダルカナルでの戦闘において大体の日本人は、悲惨な戦いやら、餓島やら、玉砕をイメージし、負けた戦いなので日本側から見ると、ガダルカナルの戦いは、どうしてそのようなことをしたとか、負けた原因はどこにあるのか、など敗因を探っていきがちです。

(海戦は別です。海戦は勝利しています)

私もガダルカナルの戦いって、悲惨なイメージがあるせいか、あまり深く知ろうとはしませんでした。

でも今回、米軍側の視点で見てみることで新たな発見もありました。

それはガダルカナルの戦いで、米軍、および米軍の兵士に与えたダメージが相当に大きかったということです。

結果は圧倒的物量の差で負けていますが、勝敗からは見えないこともあるんですね。

ガダルカナル戦の全体についてですが(海戦を除く)、以下のような日本とアメリカでは名称が異なります。

8月21日 Battle of Tenau (日本名:イル川渡河作戦)

9月12−14日 Battle of Edson's Ridge (日本名:第一次総攻撃)

9月23−27日、10月6−9日 Actions along the Matanikau (日本名:特になし)

10月25−26日 Battle for Henderson Field (日本名:第二次総攻撃)

12月15日ー1943年1月23日 Battle pf Mount Austen , the Galloping Horse , and the Sea Horse (日本名:アウステン山の戦い)

(いくつかの小戦闘は除きました)

日本側でガダルカナルの戦いは、、イル川渡河作戦、第一次総攻撃、第二次総攻撃あたりのことはかなり詳しく書かれていますが、それ以外はあまり重要視されていません。

(Wikipediaもありません)

ガダルカナル戦でのアメリカ軍の主役はなんといっても「第1海兵師団」です。

ドラマ映画「The Pacific」で主人公になった部隊ですよね。

第1海兵師団は1942年に編成され、ガダルカナル上陸で初陣を飾りました。

はっきり言って、精鋭中の精鋭です。

現在も緊迫する朝鮮半島情勢ですが、この第1海兵師団は艦隊のどこかで待機しています。

今回のシナリオの舞台となった「Battle of Edson's Ridge」(エドソン丘の戦い)は、アメリカでは「Bloody Ridge」(血の丘)とも呼ばれ非常に有名です。

多分、アメリカ人がガダルカナルと聞くと、まず思い浮かぶのがこの「Bloody Ridge」でしょう。

「エドソン丘の戦い」は、日本側では「第一次総攻撃」として、9月12日から14日かけて行われました。

日本軍は九州久留米の「第35歩兵旅団」から「川口支隊」と「第124歩兵連隊」、北海道旭川の「第28歩兵連隊」の総勢6200名

米軍は第1海兵師団、第1レイダース大隊、第1パラシュート大隊などの兵12000名。

このレイダースは特殊部隊で、「The Pacific」でも第1海兵師団が上陸したら、すでに上陸を終えていた部隊から「Welcome guadalcanal 」と言われてましたが、先に上陸していたのがレイダース大隊です。

この3日の戦いで日本軍は、700〜850名の戦死、500名以上の負傷者を出しました。

一方、アメリカ軍は59名が戦死、204名が負傷者です。

結果だけを見ると、一方的な戦いのように見えますが、この「エドソンの丘」(血染めの丘)の戦闘は、丘を守るアメリカ兵にとって、地獄の一夜でした。

このシナリオはその地獄となった戦いを描いています。

エドソン少佐率いる第1レイダース部隊830名は、川口支隊率いる3000名による突撃を受けました。

この「B」の矢印が、川口支隊の「田村少佐の第2大隊」です。

このときにエドソン少佐が守った丘です。

アメリカ軍はこの丘に機関銃を交差に照準させた陣地を構えて日本軍の突撃に備えました。

戦闘は13日夜9時に始まりました。

月のない夜だったため、敵を認識しづらく、一つ間違えばパニックになる危険性もありました。

このような窮地にもかかわらず、エドソン少佐の指揮のもと、アメリカ軍はこの丘を守り抜きました。

日本兵は雨のようにひたすら突撃を繰り返したとアメリカ軍の兵士は語っています。

戦闘は明け方に終わりました。

(戦闘後のエドソンの丘、まさしく血染めの丘です。白黒でよかった)

この戦いでエドソン少佐は、「名誉勲章」(Medal of Honor)を受章しました。

この3日間の戦闘の後、残った日本軍はジャングルの中に退却をしていきます。

そしてそこから、餓島と呼ばれた飢餓との戦いが始まっていきました。

ゲームでは、ユニットに史実通りの部隊名が記されていますので、プレイしていてわかりやすいです。

また米軍の第1海兵師団の工兵部隊は、工兵用の武器を携帯していません。

これは間違いではなく、史実でもなかった、あるいはこの日は使わなかったと思われます。

ガダルカナルの戦いでもう一つのシナリオも紹介します。

このシナリオ50番のシナリオですが、

「Into the Valley -A Skirmish of the Marines」

(峡谷の中へー海兵隊の小戦闘記)

というタイトルがついてます。

これは「ジョン・ハーシー」という作家が書いた本が原作だと思われます。

詳しい出典が記載されてませんが、たぶんそうだと思います。

この本は残念ながら翻訳されていませんが、ペーパーブックであればアマゾンで購入できますのでご参考に。

このジョン・ハーシーは、日本でも有名な作家なのでご存じの方も多いと思います。

彼の著書で一番有名なのは「ヒロシマ」で、これは原爆直後の広島の現地ルポをしたジャーナリストとしての本です。

さて本題です。

日本側でいう第二次総攻撃は失敗に終わり、日本軍は一時、アウステン山からマタニカウ川西岸へと撤退しました。

このマタニカウ川から西には、日本軍の残存兵力と新たに上陸される部隊が結集する恐れがでてきました。

これは米軍のいう「ルンガポイント」というルンガ川周辺のヘンダーソン基地の防衛ラインが破られる恐れがあるため、今度は米軍側が攻撃を仕掛けます。

この戦いは、9月23日〜27日まで繰り広げられました。

米軍はプーラー中尉率いる第7連隊第1大隊930名。(その後増援有り)

日本軍は、岡大佐率いる第124連隊。

米軍は偵察で日本軍の兵力を低く見積もったせいもあり、苦戦を強いられました。

そしてこの戦いがガダルカナルでの戦いで、日本軍が唯一勝利した戦いでもありました。

しかしこの勝利も束の間、米軍は前回の敗北からの教訓を活かし、今度は満を持して攻撃を仕掛けてきました。

それが10月6日〜9日の戦いです。

米軍は、ウィリアム・ワリング(Wiliam.whaling)大佐率いる海兵隊5大隊。

日本軍は、丸山政男中将の第2歩兵師団。

前回と同様、米軍はマタニカウ川の西にいる日本軍を殲滅するために攻撃を仕掛けていきました。

このシナリオはその3日間の中の8日に起こった戦闘を描いたもので、局所的な小戦闘の一部です。

第1レイダースのチャールズ・リガウド大尉率いるH中隊は、ジャングルの中を前進してマタニカウ川にたどり着かなければなりません。

この戦闘に関する詳細な内容は分かりませんが、ジャングルの暗闇を抜けなければならない海兵隊にとって、狙撃兵に狙われる恐怖は地獄だったと回想する兵士もいたそうです。

このシナリオは中級編で取り上げますのでそちらも参考してください。

三日間に及ぶ戦闘は米軍側の勝利に終わり、これ以降、日本軍はガダルカナルから撤退を余儀なくされていきました。

ボードゲームも出てます。

やりてえー